| 这人到底是何方神圣?乾隆皇帝总觉得已经快要揭开谜底了,但总是差了那么一点儿。在昭仁殿他晚上读书的地方,已经连着问了于敏中等几位“陪读”大才子,但最后还是不得要领。

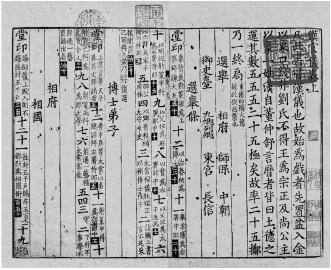

《汉官仪》首页,右上角的藏印比乾隆帝的印章还大

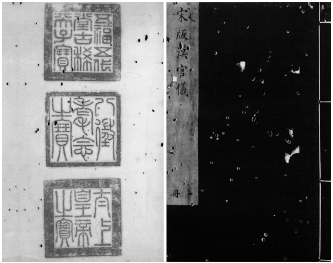

《汉官仪》卷首重叠的两方印章 乾隆帝想要解开的这个谜,是盖在宋版书《汉官仪》开卷第一页右上角的一方大印。这是最显眼的位置,往往也是较早收藏者钤印的首选位置。但蹊跷的是,现在他看到的这方印并没有因为时间久远而显得模糊或褪色,相反,印文的颜色还特别浓重,加上这方印又超出了一般藏书印的大小,因而在书卷上显得特别突兀。其实,只要仔细看就能发现,这块大红印之所以这么浓重,是因为它由上下两方大小相似,但却并不相同的印章合成的,也就是印上加印,叠成一体的两个印文。上下两印的文字笔画胡搅蛮缠在一起,所以让你看着特别费神。

“先”的汉印篆体

《汉官仪》封面,左图为钤印在扉页上的乾隆帝印章 乾隆帝以及他的大臣们是怎么辨识这两方藏印的呢?第一个字就是右上角的那字,没啥难度,分明是个“李”字。对角左下角也很清楚,是“印”字。 按照历来四字印章的治印规矩,“印”字在左下角的印文就是竖读字序,即印文第二字必定是右下角那字,但现在这个字的笔画有点扭,与底下印文“渊”字纠缠得利害,非常难解。第三字即左上角的那个字,经过细辨,破解了,是个“开”字。好了,就剩下那李某人名字的第二字没有认出,大家再加把劲,开动脑筋想想以前有没有个叫“李○开”的人?但是,结果大跌眼镜,乾隆帝不说他自己也算是读过万卷书的人,底下那么一大班才俊大学士,居然没有一个人能想起或找到类似“李○开”这样一个人。功亏一篑,可惜啊!

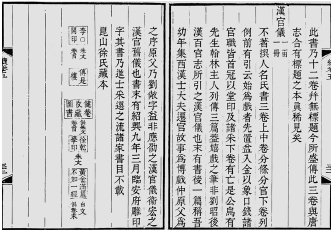

王希孟《千里江山图》盖在南宋高宗皇后吴氏“康寿殿宝”之上的乾隆“三希堂精鉴玺”。故宫博物院藏 不过,乾隆帝并没有因此而感到沮丧,一是他觉得这《汉官仪》虽是一部官刻的宋版书,比一般宋版书雕印更精良、更大气,但它总的来说就是一部游戏类的书,对于齐家治国平天下毫无益处。二是这种印上叠印的勾当,他自己也干过,比如那幅北宋王希孟的名画《千里江山图》,也是在右上角的位置上,他就盖了一方“三希堂精鉴玺”,而在他的这方鉴赏印之下,原来还有一方暗红色的印,虽然比较模糊,但后来还是让人给瞧出来了。谁的章?南宋高宗皇后吴氏的“康寿殿宝”(一说是理宗的“缉熙殿宝”,似非)。所以,这“后印叠前印”的事就跟“后浪推前浪”一样,没啥好大惊小怪的。 乾隆帝将这件小事丢开手了,可于敏中尴尬了,因为他不能撒手不管,皇帝已给了他一个任务,为昭仁殿中藏着的这么多宋元善本编写一本目录,就是《天禄琳琅书目》。乾隆九年(1744),皇帝下诏从宫中各处藏书中选出善本呈览,藏于昭仁殿内,并御笔书匾“天禄琳琅”。到乾隆四十年(1775),昭仁殿藏有宋、金、元、明版藏书429部,每一部都是精刻精印、品相上好的善本,可谓是皇帝的特藏。于是,乾隆帝命于敏中等大臣编写一部《天禄琳琅书目》,记载每一部藏书的刊印年代及收藏、鉴别、流传等信息。所以,于敏中在记录《汉官仪》时应该回避不了这方收藏印。但是,于敏中还是回避了,编书时把《汉官仪》漏掉了。 好在乾隆帝之后也不曾发现这个纰漏。直到嘉庆二年(1797)十月彭元瑞奉旨编写《天禄琳琅书目续编》,在记录《汉官仪》时才老老实实记下了这方“李○开印”。也许当时大家的注意力集中在如何识别上面印中这个纠缠不清的字,原在下面的那方印被忽视了,没有任何交待。 于敏中他们其实也不用自惭的,现在很多版本学家也辨识不出上印中的那个字。民国时天津藏书家周叔弢收藏这部《汉官仪》,他倒是辨识出被盖住的下面那方大印,就是明代内府的藏书印“文渊阁印”,但对上面这方印也没有释读出来。2013年,集中了当今国内顶尖的版本学专家撰写的《中华再造善本总目提要》,在介绍这部宋版《汉官仪》时称:“此本明代藏内府,有‘文渊阁印’(上覆盖另一印,印文不清)”,也是拿这字没辙。 那么,这个“李○开”究竟何许人也?他为什么要把自己这方印加盖在皇家藏书印之上?谜底的揭开是在2014年,当时我正在做浙江省社科重点课题《〈咸淳临安志〉宋版“京城四图”复原研究》,采用了计算机手段,对研究对象进行高分辨率图像识别,颇见成效。其间,在分析南宋临安府刊印的图书情况时,对这部《汉官仪》上的这个难解之谜,也用计算机细加分析了一下。最终,得出这个谜一样的印文,原来是个“先”字。 那此人就是“李先开”了?错!正确答案是“李开先”,明代大名鼎鼎的文学家、戏曲作家李开先(字伯华,号中麓,山东济南章丘人,1502-1568)。真的假的? 印文识别清楚后就可以知道,这方印确实有些蹊跷,主要就是在治印上不讲规矩。中国绝大多数的方形四字名章,如“某某某印”或“某某某藏”等,均遵守这样的套路,竖读字序为:右上-右下-左上-左下;逆时针旋读字序为:右上-左上-左下-右下。但这方“李开先印”的字序却是右上-左上-右下-左下。这样一个“旋不旋,竖不竖”的字序真有点开玩笑了,也难怪对印章字序先入为主的人不明究竟,闹了个“顶头呆”(愣住了)。 问题接踵而来—李开先为什么要这样做?或者说,这“文渊阁印”赫然就是大明皇帝的藏书印,作为大明子民和嘉靖皇帝臣下的李开先,居然敢于拿起自己的藏印“哐”地一下就和身扑将上去,死死地把皇帝的印章盖住,这胆儿怎么会那么肥? 先说李开先治印的动机。这方印在治印上的不守规矩是故意的,目的就是要将水搅浑,以似是而非的笔画遮挡住“文渊阁印”。将字序“错读”的歪招并不是李开先一下就想到的,而是经过深思熟虑、精心安排的法子。“文渊阁印”和“李开先印”在字形上“印”字是完全相同的,而“阁”字和“开(開)”字则非常接近,都有一样的“门”字头。所以他要遮住或搞乱“文渊阁印”,治印时必须将“开”和“印”这两字安排在左上和左下的位置上。剩下“李”字是姓,排在右上角是必须的,那么这“先”字就只能是刻在右下角了。他也是动足了脑筋,这样做至少可以将原来的“文渊阁印”挡掉一半。你还别说,他真的就把水搅浑了,真的迷惑了不少人,至少到现在,即使认出了“文渊阁印”,也几乎没有人发现这“案子”到底是谁干的。 再说李开先为什么要掩盖“文渊阁印”。加盖“李开先印”也就是宣称此书现在的主人就是俺李开先。但这宫廷藏书怎么就到了李开先手里,并且就这样成为他个人的私藏了?

《天禄琳琅书目续编》卷五记载的“李○开印” 这故事稍有点长,容我慢慢道来:《明史》卷二八七的《李开先传》文字极少,不妨全部引录一下:“李开先,字伯华,章丘人。(陈)束同年进士。官至太常少卿。性好蓄书,李氏藏书之名闻天下。”请注意最后两句话,这李大作家在当时还是出了名的大藏书家呢! 李开先对藏书的“执着”拿他自己的话说,他与同乡先达太常寺卿刘鈗同有两“病”:好购书、好辞章。可见他对于书痴迷极深。他的藏书楼名曰“万卷楼”,因为富藏戏曲之类的图书,号称“词山曲海”,时人王世贞又称他“牙签纵横十万卷”。这些都足以说明他的藏书数量惊人。霍艳芳博士《李开先藏书方式考》一文探究了他藏书来源的五个方面:花钱购求、他人赠与、借抄图书、自己著述、自己刻印。在此,我们重点要考察的是其中的“借抄”一项。 寻常朋友之间的借抄自然是碰不到“文渊阁”藏书的,那李开先有无机会或办法接触到这一皇家藏书?答案是完全有这可能。 文渊阁最初由明太祖朱元璋建于南京,成祖朱棣迁都北京后,仿南京规制营建北京宫殿时,建成了文渊阁。北京文渊阁早期主要用于藏书,英宗时大学士杨士奇曾主持文渊阁藏书的清点和编目,藏书书橱“以千字文排次,自‘天’字至‘往’字,凡得二十号,五十橱”,并据以编成了《文渊阁书目》。我们查到流传至今宋版《经典释文》上的“文渊阁印”的《文渊阁书目》卷三,这部宋版《汉官仪》一部一册,当年藏在“宿”字号第一橱中,可见这书上的“文渊阁印”货真价实一点不虚。 李开先居官十三年,大部分任职在吏部,属于在朝为官,所以是可以借抄到文渊阁藏书的。清初朱彝尊《静志居诗话》卷一二说李开先“最为好事,藏书之富,甲于齐东。诗所云‘岂但三车富,还过万卷余’,又云‘借抄先馆阁,博览及瞿昙’是也……文渊阁藏书,例许抄览,先具领状,以时缴纳,世所称(李开先)读中秘书,盖谓是已。奈典籍微员,收掌不慎,岁久攘窃抵换,已鲜完书,可为浩叹。”朱彝尊借李开先自己写的诗透露了他“借抄”阁书的情况(诗中“馆阁”即指文渊阁藏书,“瞿昙”泛指佛门典籍)。文渊阁藏书按规定是可以出借的,但管书的都是一些职位卑下的人员,办事不上心,久而久之偷盗窃取、偷换原书的事多有发生,完好无缺的阁书已经很少了。朱彝尊说李开先是能够借阅到阁书的,但有没有也在其中乘隙窃书,没有明说。然而,现在《汉官仪》上李开先叠印的这方藏印却成了确凿的证据,“攘窃抵换”阁书他显然有份,脱不了干系。 再看李开先与朋友之间的借书情况,竟也有一些无赖相,或长借不还,或据为己有。山东冯惟讷某天听人聊起李开先好藏书,当场就笑了:“是尝假吾书八部,今未归也。”李开先向俺借了八部书,好长时间都没还给俺啊!对李的藏书之富不无嘲讽之意。友人吕高拿书法名帖《淳化阁帖》让李开先鉴赏评定,他明火执仗“据而有之”,还说你老吕字写得好,俺李某人不善写字,你这件好帖子正好帮得上俺。吕高没有办法,大家毕竟是好朋友啦,“一笑而掷之”。 当然,李开先也不是一个只进不出的吝啬鬼,他送书借书给人也很豪爽。开封周藩王朱睦也好藏书,名“万卷堂”,与李开先的“万卷楼”可谓旗鼓相当,有得一拼。李跟他交情很深,曾将稀世之书南宋鲜于申所刻的《周易集解》(唐李鼎祚著)赠给他。浙江鄞县诗人吕时臣在李氏门下旅居三年,回家时,李开先大大方方地“赠之以古今书册”。李开先诗中也说到向他借书的人络绎不绝:“借书日不虚,为我善藏书。”所以,前面冯惟讷的“笑曰”和吕高的“一笑”而去,也有好友之间亲密无间的情谊在其中。只是,就《汉官仪》这部宋版书而言,李开先显然是耍了小偷小摸的伎俩,上不了台面,只好想方设法遮掩本书真正主人的身份。 嘉靖二十年(1541)四月的一个夜晚,宫中突然发生了“九庙灾”,多处宗庙被大火烧毁。这事太严重了,皇帝追责,四品以上京官全部被提交“辞呈”,时任太常寺少卿(四品)的李开先也在被提交之列。而在最后决定谁去谁留时,李开先被内阁掌权者以“他事”罢官。一场大火就把李开先的宦途前程化为灰烬。不过,也许正是这场大火,各路大佬趁机倾轧异己,整个朝廷一片乱哄哄的,李开先卷铺盖回家时,趁乱顺手卷走了这部宋版书,也属浑水摸鱼,乱中脱险。 李开先去世后,“万卷楼”藏书逐渐散出,财大气粗的朱睦最先下手,撸到了一大批,但没抢到《汉官仪》,此书也算是逃过一劫,因为明末李自成大军围困开封,官军掘开黄河水淹闯营,满城尽成鱼鳖,区区周王藏书哪有不同归于尽的道理。到清代康熙时,大学者徐乾学又“购得其半”,里面就包含了《汉官仪》。朱彝尊曾向徐乾学借看李开先的藏书,“爱签帙必精,研朱点勘,北方学者能得斯趣,殆无多人也”,非常称赞李开先藏书的精良和读书的精细。《汉官仪》卷首那个“纠缠不清”近五百年的大印下方,有徐乾学“传是楼”“健庵收藏图书”两印,卷尾还有“徐乾学印”“黄金满籯不如一经”两方藏书印。徐乾学死后,大部分藏书流入宫中,其中的《汉官仪》在明朝出宫之后,兜了一圈又鬼使神差地回到了原点,只不过现在是清朝了。嘉庆二年(1797)十月,乾清宫失火,延烧昭仁殿,殿中大部分珍贵藏书被焚为灰烬,但《汉官仪》居然躲过一劫,安然无恙。与此同时,嘉庆帝命彭元瑞编写《天禄琳琅书目续编》,记录了陆续收藏的659部善本,包括这部在于敏中书目中被漏掉的《汉官仪》。次年,“续编”一书告竣,昭仁殿也得以重建。 民国初年,清宫内府图书大量流散,《汉官仪》也随之散出。亏得天津周叔弢收得此书,最后于1952年将它和周家其他善本书,一并捐献给北京图书馆(今国家图书馆)。

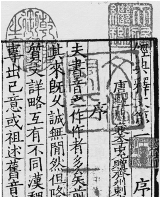

《汉官仪》末尾的临安府“版权页” 最后介绍一下《汉官仪》究竟是一部什么样的宋版书。此书作者是北宋出任司马光《资治通鉴》纂修副手的刘攽(字贡父,号公非),主要负责汉史部分。他为人比较放达洒脱,不摆架子,性喜谐谑,也就是喜欢开玩笑(这点很像李开先的性格,李还著有一部名作《词谑》,至今为人称道)。刘攽对汉代官制非常熟悉,于是空闲时就“发明”了一种游戏:选取汉官称谓,注明这些官职的俸禄多少和进退升降规则(类似后世让人一目了然的升官图);游戏参与者通过在盆里掷骰子的方法,来决定是升迁加薪,还是降职减薪,或者荣获赐爵等;另外还有涉及“人头税”(口钱)的免贴、纳贴等游戏内容。所以,这部书也就是刘攽无聊之时写来给文人消遣的游戏书本。要说真有什么意义,无非是你能在游戏中了解和熟悉汉代的基本官制。

宋版《经典释文》上的“文渊阁印” 临安府于绍兴九年(1139)三月雕印了这部游戏之书,这也是很蹊跷的事。因为这年正月,宋金两国达成了第一次绍兴和议,估计临安府官员想到天下从此太平无事了,文恬武嬉正当时,便“适时”刊印了这部《汉官仪》。事实上这些官僚太天真了,一年后两国再次陷入全面战争,证明雕印此书多么的不合时宜!不过,因为是官方的正式出版物,《汉官仪》书体端正,大字宽栏,也是少有的一部精刻精印之书。 就在本书完稿之际,笔者又发现国图藏南宋淳祐六年(1246)湖州泮宫刻本蔡节《论语集说》十卷,书中序言、卷三、卷五、卷七和卷九首页,在右上角的“文渊阁印”之上,均被覆盖“李开先印”,与《汉官仪》的叠印法如出一辙。可见,当年李开先离京走人时,顺走的宫廷藏书并不只有一部《汉官仪》。 文章原名《印上叠印,<汉官仪>中有一个四百多年难以破解的谜案》 |