| |  | | 史林春秋 | | | | 唐小兵 | 师者陈寅恪:隐而不显的另一面 | | 来源:學人scholar微信公众号 作者:唐小兵 日期:2022-01-27 | |

1957年,将家中二楼的阳台走廊辟作课堂,向选修“元白诗证史”一课的学生授课 文 | 唐小兵,华东师范大学历史系教授 原载《随笔》(2018年6期),作者授权发布 陆键东的《陈寅恪的最后二十年》曾经在20世纪90年代的公共读书界风靡一时,此书所传递的陈寅恪的历史形象是一个坚持独立思考与坚持价值理念的传统的知识人形象,而专业史家对陈寅恪的书写更多地聚焦在其具有惊人洞察力和严谨性的隋唐史、魏晋南北朝史和明清史学术著作之上。自由主义者与保守主义者都试图将陈寅恪引入自身的历史谱系之中而强化其精神传统,前者着眼于“消极自由”式的低调反抗,后者侧重于借助陈寅恪的历史书写,而重新建构20世纪中国文化与传统之间隐秘的创造性转化之关联。陈寅恪先生生命世界里一个重要的师者形象,也是构成其自我认同最核心的部分之一,却在这些主流的“陈寅恪学”里隐而不显,不太为世人所注意。

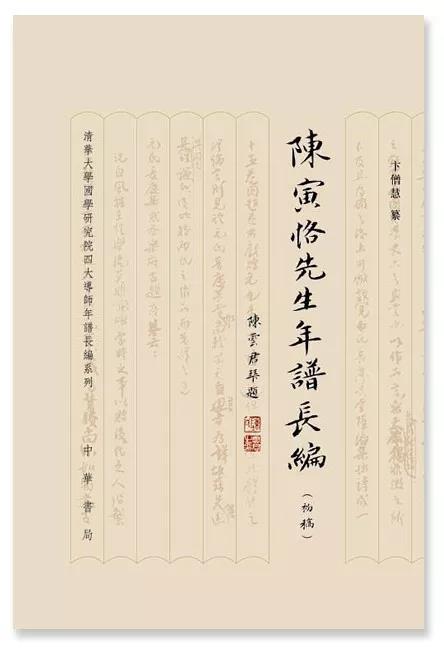

师者,所以传道、授业、解惑也,陈寅恪先生在这三方面都称得上是20世纪中国最值得称道的师者之一,是知识、学问和人格上的燃灯者,而当今中国的某些所谓大师,恰恰在如何更好教学、如何培养学生方面心不在焉,他们更在乎的是白纸黑字的权威期刊论文和专业著作,或者知识界和公共领域的声誉,而不是发掘、培养和造就学术人才。即使在这方面有所意识和自觉,也往往仅及于自己的嫡系弟子,而不会溢出门墙,博济于人。即此而言,卞僧慧先生编纂的《陈寅恪先生年谱长编》中触目皆是的先生栽培学生的事例,就处处彰显出了一种难能可贵的学术精神,这既是一种具有儒家传统内涵的师生关系,也是一种陈寅恪先生早年留学哈佛,师从印度语文、巴利文大家兰曼教授所习得的一种职业伦理,再大牌的教授也首先是一名三尺讲台上的教师。这是本分的要求,而不是额外的苛求,或者可有可无的点缀。

《陈寅恪先生年谱长编》作者: 卞僧慧 纂 / 卞学洛 整理 中华书局,2010年4月

抗战刚刚结束的1946年,内迁昆明的清华大学在北京复校,当年11月5日,清华复员后第一天上课。陈寅恪在历史系和中文系分别开设“隋唐史”和“唐诗研究”,那时候陈寅恪远赴英国治疗眼疾未果,两只眼睛都因为用眼过度导致视网膜脱落、病变而失明。这对于一个正当治史黄金年龄(57岁)的享有国内国际声誉的学者而言,无疑是一个巨大的打击,这在其三个女儿陈流球、陈小彭和陈美延的回忆录《也同欢乐也同愁:忆父亲陈寅恪母亲唐筼》中间也有一鳞半爪的记忆。陈寅恪当时的助教王永兴在时隔近半个世纪回忆道:

当时,我和汪篯先生做他的助手。有一天,历史系主任雷海宗先生来看老师。雷先生因为他体弱多病,又双目失明,便劝他暂不要开课了,先休养一段时间,搞搞个人研究。寅恪先生马上说:“我是教书匠,不教书怎么能叫教书匠呢?我要开课。至于个人研究,那是次要的事情。我每个月薪水不少,怎么能光拿钱不干活呢?”当时我站在老师身旁,看到老师说这些话时,虽是笑着,但神情严肃且坚决。雷先生只能同意老师的意见,在历史系开了一门课。当时老师年近六旬,就当时来讲,已是高龄,而且身体又很差,但每学期的两门课,他都坚持开了下来。使我感动的也是他那朴实而坚定的语言。他没有说过作为一个教师该如何如何的冠冕堂皇的话,但是,他的身教要比那许多话高明得多……他备课也极其认真,十分严谨的。

1947年,陈寅恪在清华大学新林院52号院内大阳台。

一代史学大家陈寅恪以教书匠自况,严守作为师者的职业本分,甚至认为个人研究与教学相比较是次要的事情。而且以陈寅恪当时身体状况,本可以略事休息再教课,但他一刻不愿耽误教学和培养史学人才。这种敬业精神放在今天的中国,是一种多么罕见的品质!

陈寅恪先生讲课独树一帜,对于具有史学天分和兴趣的学生自然有一种无穷的魅力。罗香林在《回忆陈寅恪师》一文中记载的细节可以让我们身临其境:

陈师自民国十五年即一九二六年五月起,在清华大学讲学。……每种课程均以新的资料印证旧闻,或于习见史籍发现新的理解,凡西洋学者对中国历史研究有新发现的,亦必逐类引证。因为引用外文的专籍特多,所以学生每不易笔记;但又因其每讲都有新的阐发,所以学生也津津有味。

陈师每次上课,必携带要引用的书籍多种,以黄布包裹,拿到课室,放在讲台上。遇须引证的重要文句,亦必写在黑板。陈师夏秋季常穿蓝布长衫,冬春季常穿长袍马褂。来校,常挟黄布书包,进入课堂,就提出要讲的专题,逐层阐释,讲至入神的地方,往往闭目而谈,至下课铃响,还在讲解不停,真是诲语谆谆,从无倦容。而其风度和声音笑貌,也最为学生所神往。

陈师讲学,注意自然启发,着重新的发现。对学生只指导研究,从不点名,从无小考;就是大考,也只是依照学校的规章举行,没有不及格的。他常说问答式的笔试,不是观察学问的最好办法。学生们每要求他以写短篇论文代替大考。但陈师又谓:做论文要有新的资料和新的见解,如果资料和见解都没有什么可取,则做论文也没有什么益处;最好各同学于听讲及研究后,细细的想想,到了学期结束,对教师每位提出一二问题;自然,教师也是不能包懂的,但对学生能否提出适当的问题,也可以知道学生是否曾用过功夫,可以略约分别成绩。但同学们多数也不敢采取这种办法,因为如果所提出的问题,被人认为是不聪明的问题时,面子上也是很难看。

这种教学的方式,从新材料和新见解入手,其实等于从一开始就引导学生进入学术研究的双重脉络,史料的讲述让学生能获得史感,重构历史的情境,对历史人物的出处取舍有一份真切的理解,就不会以后见之明颐指气使,剪裁史料缝合己意,而学术观点尤其是最新学术见解的引入,则让学生意识到任何学术观点都不是横空出世、遗世独立的,而是长成于一个学术脉络之中,对一个新观点的价值判断除了其史实之根据之外,还要检测其在相应学术谱系中的位置与贡献。这就可以避免初学者偶得一孔之见便悠然自喜的虚骄,也在同时让学术生涯上的求真者有一个可以依托的学术共同体,而不至于因外在体制或经济压力,或学术之路遭遇瓶颈,而形成自轻自贱的心态。从罗香林的记述可见,陈寅恪先生早年在日本、欧美的十几所大学的留学经历,赋予了他一种从事史学研究的世界眼光。

史家周一良1935年大学毕业后在燕京大学读研究生,因同学俞大纲(陈先生的表弟)的介绍和推荐,去清华大学“偷听”陈寅恪讲魏晋南北朝史,同时去旁听的还有劳贞一(后任加州大学洛杉矶分校教授)和余让之(已故北京大学教授)。周一良在《纪念陈寅恪先生》一文中如此叙述其偷听之后的震惊与兴奋:

我们都很喜欢听京戏,第一堂课下来之后,三人不约而同地欢喜赞叹,五体投地,认为就如看了一场著名武生杨小楼的拿手好戏,感到异常“过瘾”。我从此风雨无阻到清华去听课,同时搜罗陈先生在各杂志上发表的论文来阅读,虽然当时对其中不少内容并不甚了了,现在回想,从劳、余两位和我当时的反应看来,陈先生的讲课和北大、燕京两校老师确实不同,各有千秋。但陈先生讲课之所以使我们这些外校的学生们特别倾服,应有其原因。今天我回忆,当时想法有两点。

一是陈先生谈问题总讲出个道理来,亦即不仅细致地周密地考证出某事之“然”,而且常常讲出其“所以然”,听起来就有深度,说服力更强。联想洪先生五个W之说,就觉得缺第六个更大的W即Why(为何),未免有不足之感了。当时另一点想法是,别位先生的学问固然很大,但自己将来长期努力积累,似乎并不是办不到;而陈先生的学问,似乎深不可测,高不可攀,无从着手,不可企及。这种认识……说明三十年代的青年在心目中如何看待陈先生。

显然,陈寅恪的学问绝非一般意义的考证之学可以概括,其更重视的是历史事实背后的文化脉络与义理,因此在讲课时就会引导学生透过纷繁复杂的表象探测历史的肌理与纹路。

师者之精神,如日月星辰三光之光,所到之处,皆能发明照亮并温煦滋养。陈寅恪的师者之魅力除了课堂上的教学能够鞭辟入里循循善诱之外,在课堂之外,先生作育人才提携后进的爱才、惜才和养才之心也处处可见。联想到先生1929年题赠给北大史学系毕业生的赠言里的“群趋东邻受国史,神州士夫羞欲死”的诗句,晚清民国一代杰出的学者如陈寅恪、傅斯年、钱穆都有一种矢志培养中国的学术人才,以不输于东洋或西洋之关于中国的学问的雄心,这也可以谓之一种健康理性的学术民族主义(或宽泛意义上的文化民族主义)。尤其陈寅恪早年游学各国,师从多位名家,尽管恩师对其多有瞩目栽培,1921年2月17日,兰曼教授给当时担任哈佛大学校长的罗威尔(Abbott Lawrence Lowell)写信提及陈寅恪:

我目前有两名格外优秀的学生——来自上海的陈(寅恪),以及来自“北都”(或者大家所知的北京)的汤用彤。他们对我十分有启发,我衷心希望我们能有更多这样精神高尚而且抱负不凡的人——来充实我们本国的大批学生。我深信,他们二人将会引领未来之发展,并对中国的前途产生影响(此则史料承蒙首都师大林伟兄提示)。

在柏林留学时的陈寅恪

但其内心总希望能够为华夏造英才,使中国学者能自立于世界学术之林。师从胡适的罗尔纲在晚年的追忆文章《忆陈寅恪》里记录了一个让人感怀不已的细节。那时候抗战已经发生,清华内迁到云南与北大、南开共同组建西南联合大学。陈寅恪将家人安顿在香港后与其他教授赴云南蒙自联大校区授课,偶尔去广西等地会友。罗尔纲忆道:

……社会科学研究所派我回广西接洽迁桂林,住在环湖酒店。这是个寒冬之夜,约在7时半,听有人叩房门。开了门,原来是陈寅恪先生!陈寅恪先生光临我这个小小的助理研究员的住所,真是天外飞来的喜讯!

我恭迎陈先生进来坐定。他说夜到旅馆访友,见住客牌知我住在这里,就来看望,不访朋友了。

陈先生一坐下来,就说看过我许多考证,接着一篇篇加以评论。他一直坐到11时,旅馆要关门,服务员来通知,我送他出旅馆门口,他才依依不舍告别。这件事,距今五十七年,却如在眼前。我深感荣幸,也极感惊奇。陈先生是研究教导隋唐史和撰著文学考证的。我研究的太平天国和他距离那么远,我又不是他的学生,他为什么这样关心我的著作呢?

我今天回想起来,使我豁然感到陈寅恪先生胸怀旷达,润物无边。

陈寅恪与家人在香港的合影

不同领域,没有师承关系,萍水相逢,却能在战乱流离中促膝长谈,谈史论道,而且关键还不是敷衍式的寒暄,而是严肃而认真地对待和品评一个年轻学者的作品,可见陈寅恪平时学术阅读之广泛与细心,以及对于那些具有史学才能的青年人的栽培之意。这是黑暗时代的温暖人心的场景,也是学术史上令人动容的吉光片羽。

文以载道,文以传学。陈寅恪先生正是通过对学术文章的品评,来引导年轻一代史学工作者得以登堂入室,了解问学之路的真谛与奥秘。曾在清华国学研究院求学的姜亮夫由点及面,将陈寅恪及其代表的清华园的学术精神在回忆文字中呈现了出来:

寅恪先生还有两件事使我终生不能忘怀。我在清华曾写过一篇批评容庚先生的文章,送登《燕京学报》,容庚先生把我的文章送给陈寅恪先生看。过后寅恪先生对我说:“你花这么大的精力批评别人,为什么不把这精力集中在建立自己的研究工作上!”这句话对我震动很大,从此以后,我不大愿意写批评文章,越到后来越不做这样的事。

另一件事是,陈先生说:“做学问的工具愈多愈好,但一定要掌握一个原则,这工具和主要研究工作要有联系的,不能联系的不要做。”因此英语之外,他劝我读日、法两语。我当时确也下了一番功夫。不过自抗战后,没有书可读,外文丢光了,这是我一生中的憾事。……清华园的先生们确是我国名副其实的国学大师,他们不仅给学生以广博的知识、高深的学问,而且教会学生做学问的方法,根据不同学生特点指明研究的方向,最后让你自己独立研究。这种教书育人的方法使我终生难忘。即使在日常生活中,先生们的一言一语、一举一动也都深深地感染学生,即使在谈笑中,也与学术相关联,也给学生以深刻影响。

即使对于那些曾经触怒陈寅恪先生的学生,只要有一技之长,陈寅恪先生也丝毫不心存芥蒂,举才不避过。1934年的清华为研究院毕业生朱廷丰未派留学而引起一场风波。据年谱记载,当年历史系教授委员会经全体成员会议商议,只推荐邵循正一人出国留学。而同为研究院毕业生的朱廷丰自认为成绩优异,认为是历史系主任故意刁难和杯葛他留学,因此几次三番写信或当面申辩,最后发展到肆意攻讦历史系主任和清华大学教授评议会。陈寅恪在写给梅贻琦校长的信件详述事件原委:

朱君不派出洋事,当日教授会议时,弟首先发表,宜只派邵君一人。廷黻先生时为主席,询问大家意见,并无主张。迨弟发表意见后,全体赞同,无一异议。弟之主张,绝不顾及其他关系。苟朱君使弟发生出洋必要之信念,必已坚持力争无疑也。至谓系主任与之有意见(无论其真与否,即使有之,亦与弟之主张无关涉),其他教授亦随同系主任之主张者,则不独轻视他教授之人格,尤其轻视弟个人人格矣。总之,此次史学系议决只派邵君而不派朱君一事,弟负最大最多之责任。

据卞僧慧先生考证,朱廷丰虽因此事触怒陈寅恪,但陈先生仍爱护教导如昔,朱君亦仍尊重陈先生。朱廷丰后来考取第三届英庚款留英,1942年,陈寅恪应邀为其著作《突厥通考》写序道:

朱君廷丰前肄业清华大学研究院时,成一论文,题曰《突厥通考》。寅恪语朱君曰:“此文数据疑尚未备,论断或犹可商,请俟十年增改之后,出以与世相见,则如率精锐之卒,摧陷敌阵,可无敌于中原矣。”盖当日欲痛矫时俗轻易刊书之弊,虽或过慎,亦有所不顾也。朱君不以鄙见为不然,遂藏之箧中,随时修正。迄于今日,忽已十年。

春风化雨,润物无声,正是陈寅恪先生培养学生的方式,这是一种以身教重于言传的方式传递学术创造的精义,中国历史文化与现代学术文化两者融会贯通,转化为其著述行止的精神气质。作为师者的陈寅恪,除了这种月印万川不舍细流的博大温厚气象之外,他也有坚守学术自由原则的冷峻一面,即无惧于外在政治力量的压迫,而守护学术薪火的坚韧面相。1953年,当其昔年清华和西南联大学生汪篯受中国科学院委托南下广州,迎请陈寅恪北上就任中古史研究所所长一职却铩羽而归。汪篯记录的陈先生答复科学院的谈话中有一段话可谓陈寅恪一生传承学问选拔传人的宗旨:

正如词(指挽王国维词)文所示,“……斯古今仁贤所同殉之精义,其岂庸鄙之敢望”。一切都是小事,惟此是大事。碑文中所持之宗旨,至今并未改易。……你以前的看法是否和我相同我不知道,但现在不同了,你已不是我的学生了。所以周一良也好,王永兴也好,从我之说即是我的学生,否则即不是。将来我要带徒弟,也是如此。

显然,陈寅恪并非强求学生在具体学问的见解上与他一样,这方面他是希望弟子青出于蓝而胜于蓝的,但在以学术为志业所应具备的基本特质方面,尤其是思想精神层面,他的要求是不能打一点折扣的。

陈寅恪与夫人唐筼在宅门前散步

在剑桥寒冷的冬夜,静看窗外雪花落在异国的土地之上,遥想陈寅恪先生一百年前在哈佛留学的日常岁月和精神世界,行走在他曾经步履匆匆的校园,呼吸在同一片蓝天白云之下,就会深深地被先生这种既有世界眼光、又有中国情怀的一生为中国文化托命开新的伟大人格所感动,尤其如上述潜心学术悉心栽培弟子的细节与精神更是深深地浸透了学人之间的情与义。

只是在天地玄黄的20世纪中国,他所寄托怀抱的这种既有文人趣味又有世界视野的精英文化无可奈何花落去,其生前身后命运恰如他为王国维所撰写的挽词所言:“凡一种文化值衰落之时,为此文化所化之人,必感苦痛,其表现此文化之程量愈宏,则其所受之苦痛亦愈甚;迨既达极深之度,殆非出于自杀无以求一己之心安而义尽也。”感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 | | | 相关内容 | | | | | |