我原在湖南湘潭大学历史系学习, 1983年和同窗好友张国骥一同考入南开大学明清史专业硕士研究生,入校后国骥师从冯尔康先生,我则在南先生的指导下学习,从此开启了我和南先生几十年的师生之缘。从读研到留校工作,我在南先生身边一共学习和工作了八年时间。

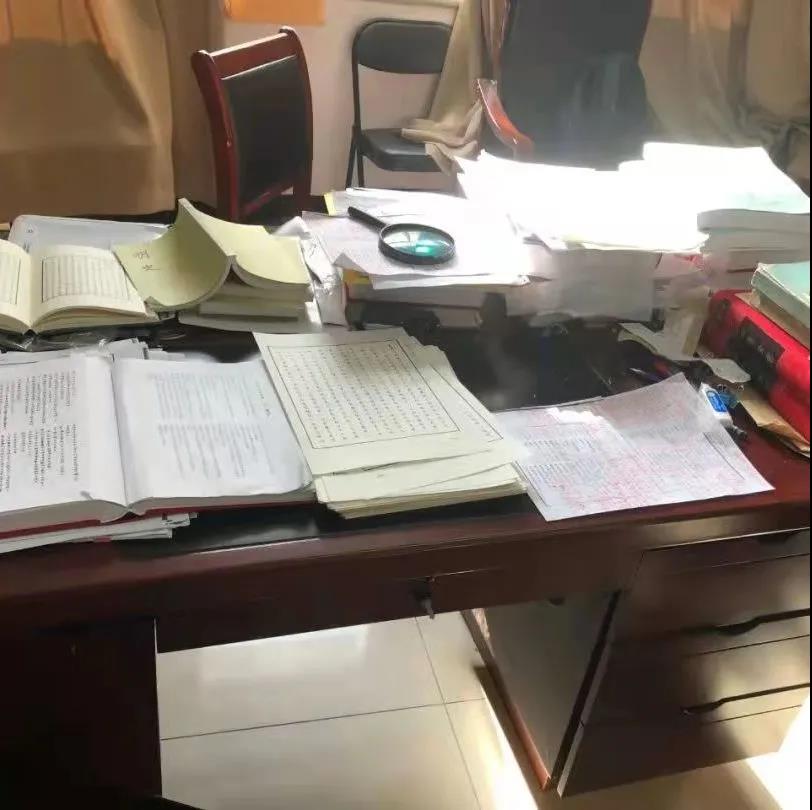

八年在人生中是十分短暂的,但我在南开的八年却是我人生中最难忘的时刻之一,因为它给我留下了非常多的美好记忆,尽管三十多年过去了,许多当时先生指导和关怀的情景仍历历在目,犹如发生在昨日一样,令我感到十分温暖。其中一个让我非常难以忘怀的情景,就是先生夜间书室窗口透出的灯光。我说的书室,其实是指当时位于南开大学主楼二楼的明清史研究室资料室和后来四楼他的办公室。在我的记忆里,那时先生除了开会、出差或重要节日之外,似乎天天都在此看书,风雨无阻,所以我在学习中如遇到什么问题要向先生请教时,一般就直奔其处(那时不像现在人人有手机,可以事先电话预约),极少有扑空的时候。一到晚上,书屋的灯光从窗口透射出来,并且随着夜色愈深,而愈显得明亮。有时我和国骥或其学友傍晚在主楼前后散步,常看见南先生书屋窗口明亮的灯光,大家很感慨,说南先生真用功,值得我们好好学习。每次我来这里见到先生,总是看见他身在书堆之中,伏案看书,抄卡片或者奋笔疾书。有时我问先生,您好像天天在这里看书,节假日也不休息吗? 先生笑着对我说,我没有什么节假日,即使大年初一我也在这里看书。并且对我说,做学问要静得下心来,要坐得住冷板凳,踏踏实实读书查资料,一步一个脚印,只有打下扎实的基础,步子才稳,学术道路也才宽广。先生这种坐冷板凳、伏案勤读的习惯可以说几十年如一日。后来我留校工作,也照样经常看到他书室里长明的灯光,我出国以后,偶回国专门来天津见先生时也多在他的办公室书屋见他,所不同的是这时办公室已经不在主楼,而是搬入了范孙楼。先生退休后被廊坊师范学院聘为特聘教授,那时已经是古稀之年的他,习惯仍然如此。前几年我去廊坊师范学院先生家里看他,他就是坐在堆满书籍的书桌旁和我见面,并告诉我他正在主持«明实录»校勘的大型国家重点项目。先生很健谈,谈起此事时很高兴,根本不像一个已近耄耋之年的老学者,这使我不由想起曹操“老骥伏枥,志在千里”的豪言壮语。先生这种精神深深地感染了我,并长久地影响着我,成为我在学术道路上迈进的重要动力和榜样。

先生正是由于耕耘不辍,因而硕果累累,成为具有重要影响的明史大家,并当选为中国明史学会会长,在海外汉学界也同样具有影响。上世纪八、九十年代他和汤刚先生以十年磨一剑的功力撰写的«明史»一书(上下册),就是其重要成果之一。该书不仅是1949年以后中国大陆出版的第一部«明史»,而且因其长达115万多字、1580多页,也是明史研究方面的鸿篇巨制,其书旁征博引,史料扎实,内容详实,加上立论平稳,见解深刻,因而出版后受到学界高度肯定和好评,成为至今为止研究明史仍不可不读的专著。先生撰写及合著的著作还有《南明史》、《中国封建王朝兴衰史》(明朝卷)、《中国反贪史》(明代卷)、《明代文化研究》等。除了个人著述不辍外,先生还主持国家重大研究项目,如指导并完成了由多所大学学者共同参与的二十四史中的«明史»修订工程,目前又投身于«明实录»的校勘工程之中。先生之所以取得如此多和如此大的成就,正是他平日坐冷板凳、研读不息所开出的繁花和所结出的硕果。

先生这种勤于耕耘的精神,对我起到言传身教示范的作用,老师如此勤学,学生岂可偷懒? 先生曾在著名明清史家郑天挺先生身边学习、工作多年,在治学方法上深受郑先生影响,严谨踏实,非常重视原始史料的发掘、研读与把握(郑先生主持编撰了多种历史资料集,如《明末农民起义史料》、《明清史资料》等)。先生除了自己严格践行外,同样也严格要求我,认为读研究生首先要打下扎实的史料基础,所以在要求我广泛阅读不同史籍的同时,还要我精读几种基本史籍。比如他要我先通读夏燮的«明通鉴»,以便我对明代历史发展演变有一个整体的了解。我当时读该史籍时确实下了一番功夫,除了一有空就泡在图书馆里读书作卡片外,还专门买了一个很厚的笔记本制成年表,表的左边小栏为时间(明纪年与公元年月),右边大栏则为大事记,抄录或概述相关重要事件。这种自制表格一方面巩固了我读«明通鉴»所获得的知识,另一方面由于一目了然,可以按图索骥,还可以与我抄的卡片对照使用,因而颇为方便。后来我写文章或写书时多次配制表格,作为对文字阐述的补充,就是这时候养成的习惯。此外,我还按照先生的要求细读«明史»和«明实录»,由于这两部史籍部头大,内容浩繁,我只精选了部分内容进行研读,但这对我已是很大的帮助,我后来写硕士论文«明代北京的商业活动»时就多处参考引用了«明史»、«明实录»的相关史料。先生对我的这种严格训练,为我打下了扎实的基础。

留校工作以后,我和李小林教授在先生的指导下主编了«明史研究备览»一书,该书是天津教育出版社推出“学术研究指南丛书”的明史部分,集学术性、资料性和工具性于一体,既对当时国内外明史研究状况作了总体性的评介与展望,又对一些重要问题的研究状况及重要研究成果、已故著名明史专家、重要研究机构和学刊等进行了专题介绍。此外,还对一些重要的史籍和工具书作了评介。总之,该书对明史研究确实在一定程度上起到了备览和指南的作用,因而出版后受到好评,并被评为天津市社科优秀成果三等奖。先生对该书的编著极其重视,对书的体例、条目、内容等方面都给与了很多具体指导,并对书稿进行最后审定和把关,所以该书的成功,与先生倾注的心血直接相关。我和小林教授还参加了先生主持编写的«清代文化»一书的写作,先生见我学过法语,对中西关系颇感兴趣,所以让我主要负责中外关系部分的写作。这是我第一次涉足于中外关系史特别是中西关系史的研究,由于我阅读到许多相关的资料和论著,对这方面的历史背景、重大事件与人物有比较系统的了解,从而开启了我以后主要以中西文化交流史(特别是中法、中加关系史)为研究重点的学术之路。

先生著书立说非常严谨,没有根据的话从不说,没有十足把握的结论也从不妄下,所以他的论著与观点虽历时久远,仍然具有重要参考价值。他常对我和其他弟子们说,做学问、写文章要谨慎,白纸黑字,如弄错了,对自己不好,还会误导别人,所以一定要言之有据,证据不足时宁缺勿滥。先生这种严谨的学风对我的影响这里只举一个例子。1995年我在«清史研究»上发表了第一篇探讨清代法国耶稣会士来华传教策略的论文,该文参考了诸多中法文资料与研究成果写成,此外我还对照各种资料专门编成一个法国来华耶稣会士总表,把传教士的中外文姓名、生卒年月、来华时间、入华地点以及传教士在华主要活动地区等一一列于表上,让人一目了然,为研究者提供了便利(当时学界尚无人做这方面的工作,有的学者知道传教士的中文姓名,而不知其法语原名,或所知不详)。«清史研究»主编李鸿彬先生对拙作颇为欣赏,文章发表后他表示要推荐给《人大报刊复印资料》,但我由于看到发表后的文章在传教士法语姓名及法语书名的印刷上有弄错的地方,所以婉谢了。其实在当时乃至今天国内出版的论著中的外文人名与书名的印刷错误是很常见的事,但我谨记先生教诲,既然文章有印错的地方,就不能以讹传讹。后来我写别的文章时对这份传教士人名表作了修订和增补,予以重新发表,把印错的地方也改了过来。

在我和先生其他弟子的集体记忆中,先生既是我们的严师,对我们要求严格,同时又是我们的谦谦长辈,和蔼可亲,平易近人,对大家的学业、生活乃至未来的成长和发展都非常关心。我性格比较内向,平常言语不多,刚从大学期间的“集体生”摇身变为和老师一对一的“个体生”(我之前有王静师姐,我是先生门下的第二位研究生,那届只有我一人),刚开始有些不适应,单独见先生或听先生授课(有时也和几位师弟师妹一起)时有些紧张。先生见到我时总是满面春风,笑吟吟的看着我,要我不要紧张,有时还幽默地学我拘谨僵坐的模样,惹得我哈哈大笑,紧张的气氛也随之烟消云散。先生授教或答疑解难时口气从不居高临下,而是非常平和,非常平等,经常停下来问我对他的讲法与授教有什么想法,是否同意,其感觉颇像朋友或同仁学者间的对话与切磋。在先生这种“春风化雨,润物无声”般的影响下,我也在悄然无声地发生着变化,不仅学到了许多东西,而且也变得更加开朗,更加有自信心,后来我之所以敢于只身一人来到万里之外的加拿大深造,就和先生那时的熏陶和鼓励很有关系。可见,一个好的老师,不仅学问要好,而且授教方式与个人人格魅力也十分重要,从这个角度来讲,我很庆幸我有这样一位好老师。

先生对他的学生都非常关心,我想这一点弟子们都是同有感受的,我个人这方面的感受就非常深刻。由于天津离湖南老家很远,又加上我那届从先生读书的只有我一人,所以节假之日难免有想家的时候。尽管王静师姐平日对我很关照,但先生还是担心我寂寞,所以每逢重要节假日,经常邀请我去他家做客。后来师弟师妹们多了,来做客的人也多了,每次我们来时,先生就像对待贵宾一样热情接待我们,吴师母则是忙前忙后,为我们做各种好吃的。回想起这些往事,虽然几十年过去了,当日那种师生欢聚、其乐融融的情景,仍历历在目,仿佛就在昨日,让我感到很温暖。

后来我出国了,和先生见面的机会少多了,但我和先生一直保持着密切的联系,书信、电话不断。先生对我非常关心,每次来信及我们通电话时总是问我和家人的生活情况、学习情况与工作情况,提醒我们多保重身体,让我十分感动。我读博期间很紧张,只回过一次国,参加工作以后就多了一些。每次回国,我都要专门去天津看先生。先生也来过我这里几次,第一次来时我还没有毕业,后两次是我参加工作以后。每次先生来我这里访问讲学,我都陪先生四处看看,有一次我还专门开车陪先生到千里之外的加美边境观看世界著名的尼亚加拉大瀑布,以便先生在工作繁忙之余能小憩一下。不论我和先生在国内还是在加拿大见面,我们就像老朋友重逢那样,有说不完的话,先生也常这样对我说:“我们都是几十年的老朋友了,不用客气”。这种师徒亲切如友的真挚感情,十分珍贵。

先生对我未来的发展很关心,除了如前所说严格要求我在图书馆坐冷板凳、认真读书及邀请我参与他主持的科研项目外,有时还要我走出书斋,参加某些似与科研无直接关系但从长远的角度来看却很有意义的活动,以便从多方面对我进行锻炼。这其中让我印象最深的就是参加他主持的«热河行宫»电教片的拍摄工作。1985年夏天我作为先生的助手随先生和南开大学电教站摄影组的老师一起去承德避暑山庄拍摄。避暑山庄是清代皇家避暑和处理政务的地方,在清代前期政治、外交与民族关系史上起到过重要重要。为了配合历史教学活动,先生主持了这部六集历史电教片的撰稿与拍摄工作。我们在避暑山庄住了近一个月,每天穿梭于宫廷、园林、庙宇(如外八庙)之间进行观察和摄制。这是我第一次在书堆之外、在清人遗址遗物(也即我们目前流行说的物质文化遗产)之前近距离看历史,真有一种置身于历史之中的感觉,因而对历史的认识更加具体丰富,对历史的领悟较之以前也更觉深刻。受这次特殊经历的感悟,我回校后查阅对照相关文献资料,撰写了我的第一篇学术论文« 试论承德避暑山庄的兴衰»,呈先生指正。先生看后比较满意,推荐给 «南开史学»,并很快发表了(1985)。尽管这次与历史景物直接接触的时间很短,但却对我产生了较为长远的影响,后来我在加拿大工作时比较注意打通文献资料和物质资料的藩篱,利用加拿大博物馆收藏的中国器物来研究民国时期的中加文化交流,这就与我这次特殊的经历有关。我来加拿大读博士时的第一个夏天,我的导师也邀请我参加他在一个偏远小岛上主持的对一个17世纪印第安人文化遗址的考古发掘活动,这时我才猛然意识到这和以前南先生邀请我参加他的历史电教片的拍摄活动如出一辙,都是属于对学生的跨学科培养,以便进一步开阔学生的眼界,至此我才真正领悟到当年先生安排我参与这一活动的长远眼光。

1992年夏,我离开家人,离开先生以及我工作的南开大学,只身一人飞往遥远而又陌生的加拿大,攻读博士学位。经过多年的努力,我先后完成了博士学习和博士后研究,然后在拉瓦尔大学人文学院历史系任教,直至今日。这次出国,可以说是我人生与学术道路的一大变化。可能许多人不知道的是,我的留学之路其实在很大程度上是在先生的关怀和支持下实现的。如前所述,先生以前主持 «清代文化»一书的写作时因我学过法语,邀请我参加该书中外关系方面的写作,此使我对中西关系史的研究产生起浓厚的兴趣,同时也使我感觉到自己的法语水平很不够,期待以后有机会提高。先生也希望我尽快提高法语水平,以便以后可以借此优势专门开展中西关系史特别是中法关系史的研究。刚好我留校后不久学校收到法国里昂中法大学寄来的招收进修人员的简章,向各系、所了解是否有懂法语的年轻教师愿意报名,先生当时是历史研究所副所长,知道后这个消息后很快告诉了我,鼓励我报名。我随后向学校有关部门报了名,不过报名以后并没有什么结果。尽管如此,这件事使我感到确有必要去国外进修,在西方语言环境中学好法语。于是我决定自己直接和国外的法语大学联系,并把这个想法告诉了先生,先生很同意,专门为我写了推荐信。在随后的一段时间里,我向欧美几所法语大学写信申请进修或读博。经过一段时间的联系,我收到来自法国、加拿大三所大学的邀请信,由于加拿大拉瓦尔大学历史系的蒂尔贡教授的研究领域和我研究明清时期中西关系的兴趣比较接近,加上又有奖学金,所以我最后选择在拉瓦尔大学攻读博士学位。由此可见,如果没有先生的鼓励和鼎力推荐,我出国深造的想法是不可能实现的。由于当时忙于与国外大学的联系,我的研究活动受到一定程度的影响,没有能在先生的指导下做出更多的成绩,为此我一直感到有愧于先生。

拉瓦尔大学位于加拿大法语省省会魁北克市,是加拿大历史悠久的大学,也是加拿大著名的高等学府。我在这里的博士学习是很紧张、很辛苦的,特别是头两年。拉瓦尔大学是法语大学,所以在这里的学习都得仰仗自己的法语,如听课、做笔记、交课堂论文(这里上课的考试形式主要是写论文),以及作口头报告、参加课堂讨论(这主要指类似于研讨会的博士研讨课 séminaire),还有就是在导师的指导下阅读大量法语原始资料和论著,及写博士论文,这一切都需要非常扎实的法语知识,而我的法语主要是在大学本科期间上公外法语时打下的,虽然出国前我自学了一段时间,但水平很有限。还有就是我对一些西方史学界流行的理论与研究方法也不熟悉。所以头两年学习期间我常常感到很茫然,不知所措,再加上有几位从国内来读博士的研究生(原法语老师)中途退学了,这使我感到压力很大,有时还心生犹豫。每当我感到迷茫的时候,先生就成为我的精神支柱,我常给他写信或打电话,从他那里得到力量。先生很理解我在国外学习遇到的困难,但鼓励我要有自信心,说出国机会很难得(特别是那个时候),在国外能收集到很多珍贵资料,能学到很多新东西,要我一定坚持住。每次听到先生的话,都感到很受鼓舞,我的博士导师蒂尔贡教授也很关心和鼓励我,所以我坚持了下来,除了刻苦补习法语外,就是像以前在南开读硕士时那样天天坐冷板凳,泡在书堆中苦读。经过几年的努力,我终于顺利完成了学业,用法语撰写的比较研究十七世纪法国耶稣会士在中国与北美传教活动的博士论文被评为优秀博士论文,毕业之后我利用在渥太华大学做博士后的机会把它修改出版,出版后在加拿大一年一度的研究专著评比中被评为加拿大2001-2002年度出版的四部优秀的社会科学法语著作之一。先生听到这方面的消息后非常高兴,向我表示热烈的祝贺。

在我度过博士学习最初最艰苦的阶段后,先生高瞻远瞩,提醒我在不影响我学习的前提下,把已有的研究心得整理出来,在国内发表,这样既可以保持和中国学者的联系,在学术研究上有所贡献,同时也可以增加自己的研究成果,为以后发展做准备。我于是挤出时间撰写了四篇专门探讨明清时期法国传教士与中法文化交流的论文,先后发表于«清史研究»(1995)、黄时鉴先生主编的«中西交流论谭» (1998)、« 中国史研究» (与蒂教授合著,1999)、«世界宗教研究» (1999)。此外我还写了其他两篇文章,其中一篇介绍海外汉学机构的文章刊于台湾 «历史月刊» (1995),另一篇书评性文章(对一部研究法国来华传教士的法文专著进行评价)发表在张国刚教授主编的«中国社会历史评论»上(1999)。与此同时,我由于得到法兰西学院院士、著名清史学者魏丕信教授的邀请,被法国著名的社会科学高等研究院荣聘为客座教授,前往访问了一个月,作了三场讲座(包括在魏教授在法兰西学院主持的汉学研究活动中的讲座),并收集到大量对我博士论文的写作非常有用的资料。所以我感到尽管我的博士学习非常辛苦,但很充实,也很有收获。当然所有这些收获都和先生的关怀、指点和鼓舞是放不开的。

博士毕业前夕,我打算像这里许多博士生一样,向博士后方向冲刺,并考虑在加拿大首都渥太华市的渥太华大学历史系主任、清史学者戴高禄教授的指导下从事研究,具体研究课题结合戴教授的研究方向扩展到近代,即:19世纪后期重庆的现代化进程与中西关系。我把这一想法向先生作了的汇报,先生看了我写的计划很赞同,他在回信中写道:“晟文寄来的博士后课题简介,我已经读过。总的感觉是设想很好,文字写得也很好,令我油然产生‘士别三日自当刮目相看 ’之感(……)此课题写成后,如能在通过与中国沿海地区的近代化相比较而找出重庆地区近代化的特点,写出第二个课题,晟文就可以成为重庆近代化丛书的大作者了”,信中对我的关怀、肯定与期待溢于言表。做博士后必须先申请到相关资助。在加拿大从事文科博士后研究,其资助来源大体可以分成两类,一种是大学内部科研机构或基金会提供的资助,还一种是政府提供的资助,以魁北克省而言,政府资助又分为省人文社科基金会与与国家(联邦)人文社科基金会提供的资助,这两种资助(特别是联邦政府的资助)竞争很大,很难申请到,我由于得到先生的鼓励,同时又有蒂教授、戴教授的鼎力推荐,因而同时获得了省政府和联邦政府的资助,实现了去渥太华大学从事博士后研究的愿望。

做完博士后恰逢魁北克省政府出台资助本省大学招聘教师的项目(类似于特聘教授,此与大学自己出公告招聘教师的普通方式不同),鉴于我的博士学习比较成功,又同时获得魁北克省和加拿大联邦政府资助的博士后资助,因而拉瓦尔大学历史系选定我为候选人,上报学院、学校领导,经学院、学校评选之后,学校再把我推荐给省基金会,省基金会最后评比确定入选人名单时我有幸名列其中,从而成为拉瓦尔大学历史系的教师。先生得知后非常高兴,叮嘱我一定稳扎稳打,把工作做好,还特别提醒我要处理好与加拿大同事的关系。我谨从师命,勤奋工作,从助理教授与博导一步步升为副教授、教授。我负责我院以中西文化交流为中心的科研与教学工作,系、学院及学校领导对我的工作都很支持。2013年,我校人文学院专门成立了魁北克中国研究中心,指定我为主任,并为此举办了研讨会与隆重的成立仪式,我校副校长、人文学院院长等领导都登台致辞,同时也特别邀请了南开大学历史学院杨栋梁院长和先生前来致辞,以表示对南开大学及先生的感谢。先生的莅临、致辞与讲学不仅是对我个人的大力支持,也是对我校中国研究的大力支持,因而对我是莫大的鼓舞。中心成立后我多次举办国际研讨会和讲座活动,后来再创办«中国历史文化研究»丛刊,并任主编,发表海内外学者的研究成果。

最后谈谈先生对我其他工作的关怀与支持。按照我校体制,教师的工作除了教学和科研外,还要适当参与某些管理方面的事务。但我对这方面的事情不太热心,觉得会影响研究活动。先生得知后认为不要总是呆在书斋里闷头看书,应该适当参加一些学校管理方面的事情,这既是对自己的锻炼,也可以在学校事务上有较多的话语权。我觉得先生的话很有道理,于是不久后我当上了学院理事会理事,经常参加由院长召开并有副院长、各系主任(我校人文学院共有历史学系、语言学与翻译系、文学戏剧与电影系、信息与大众传媒系及语言培训系)参加的工作会议,研究学院的重要事务。前不久我又被任命为学校理事会理事,每月定期参加由校长主持并有副校长及各学院院长等领导参加的校务会议,听取校领导的报告,参与对学校重要决策的讨论与表决。参加这种活动确实占去我一些科研时间,但也学到不少东西,使我对学校的运行、管理及办校方针有较宏观的了解,可见诚如先生所说,适当参与一些这方面的活动是有益的,可以增加阅历。

提起这方面的事情,我还要特别谈谈先生对我推动我校与中国大学合作关系的支持。自我任教以来,我多次受我院、我校领导委派到国内高校访问,推动与中国大学合作关系的发展,如2004年受我校主管外事的副校长的委派,我访问了北京外国语大学,受到陈乃芳校长的热情欢迎;2012年,我受命访问华中师范大学,拜会了马敏书记及老校长章开沅先生;2013年,我校组成一个较大规模的代表团来中国大学访问,由我校校长、常务副校长、外事副校长及相关学院领导(包括人文学院院长)等十人组成,我也应邀参加了代表团。先生非常支持我推动中加学术交流的活动,并希望我把重点放在与母校南开的关系上,认为这种交流关系的建立和发展对双方大学都有利,另外我也可以借此机会为母校作点贡献。先生不仅这样说,而且在力所能及之时付诸行动,如2013年来我校讲学及参加中国研究中心成立仪式期间,他在会见我校领导及人文学院领导时就表达了希望我们两个学校发展学术交流的愿望。先生所言正是我之所想,而先生所行则是我的榜样,所以我特别向我院、我校领导提议加强和南开的关系,并得到同意。先生知道我离开母校已久,加上相距遥远,联系不便,所以他也积极在南开方面配合,使我本人以及我院领导希望与南开历史学院建立学术联系的设想得到历史学院历任领导的认同,同时也使我和母校领导如陈洪、关乃佳、朱光磊副校长建立起联系。在这种情况之下,拉瓦尔大学与母校南开的关系变得紧密起来,其中突出的一个例子就是2006年我们双方在南开共同举办了一个“中国文化与世界”高层论坛,不少京津地区的学者参加了该研讨会,我校也有四十多人参加。另外,我们双方学院还如2017、2018年分别在南开和我校举办了中西文化交流史国际研讨会,目前我们双方正在筹办一个三校联办的研讨会(比利时鲁汶大学、拉瓦尔大学、南开大学),预计今年十月中旬在比利时召开。学校层面上,在拉瓦尔和南开已经是友好学校的前提之下,彼此还于2014年签订了一个互派留学生的学生交换专项协议。总之我们两校的合作交流取得了多项成绩,这些成绩的取得与南开大学历史学院李治安教授、陈志强教授、杨栋梁教授、江沛教授、余新忠教授等历任领导以及南开大学校领导的鼎力支持密不可分,但同时与先生默默无语的努力也是分不开的,所以我在这里特别提到这一点,以表示对先生的衷心感谢。 总而言之,先生对我的关心、支持与影响可谓大也,从学术研究,到个人生活,再到我在国外大学的学习与工作,处处皆可见先生之关怀。韩愈在论“师道”时说:“师者,所以传道授业解惑也。”(《师说》),而先生之于学生,实非止于此,还有深切之关爱,即使弟子们已经毕业参加了工作,仍关怀备至,叮嘱指点,所以先生之为师,非一日一时之师,乃终身之师也。