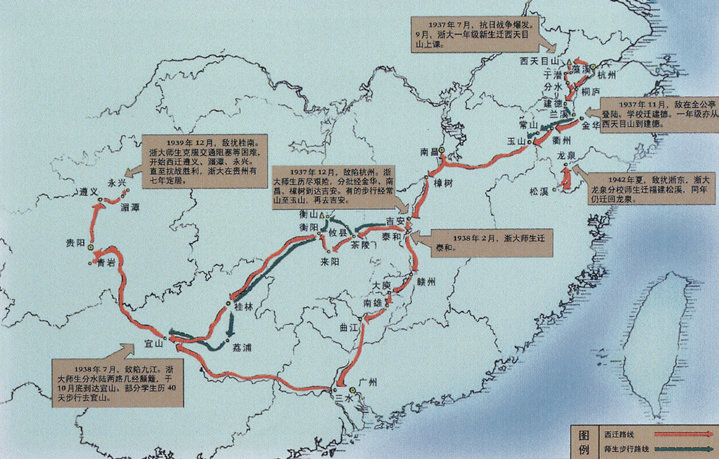

| 1937年至1940年,浙江大学在西迁路上度过了抗战初期的动荡岁月。抗日战争全面爆发后,迫于战时局势,浙大在竺可桢校长率领下,毅然举校西迁办学,历经浙、赣、湘、粤、桂、黔六省,行程2600余公里,于1940年初定址贵州,并在遵义、湄潭、永兴坚持办学7年,胜利完成了中国高等教育史上的“文军长征”。

∆1937年秋竺可桢(中)在天目山禅源寺调查浙大搬迁校舍

∆浙江大学西迁路线示意图

1937年11月5日,日本侵略军在距杭州仅100多公里的金山卫、全公亭登陆,情形危急,浙大决定迁校建德(今梅城镇)。从11月11日开始,浙大教师学生分三批出发,在江干码头乘船,于15日全部到达建德。同时,凡是可以搬运的图书仪器,几乎全部搬离杭州,用汽车或船只运至建德。全校稍事休整,就立即复课。上海沦陷后,战局继续恶化。12月2日,国民政府教育部来电,同意浙大迁移浙南或赣南。1937年12月24日,即杭州沦陷之日,浙大开始撤离建德,经金华、玉山、樟树,1938年1月20日抵达江西吉安。利用乡村师范和吉安中学放寒假期间,学校借屋上课。2月中旬,寒假期已满,浙大师生即于2月18日迁移到泰和县城西乡间。稍事调整,便继续教学,科学研究也未停顿。

∆1937年12月,浙大师生从建德乘民船出发,赴江西的途中

∆师生躲避敌机的情景 1938年7月,赣北地区战事剧烈,8月13日起至10月底,学校再迁广西宜山。图书仪器沿赣粤间水路入桂,师生则循赣湘公路、湘桂铁路西行去宜山。11月1日,浙江大学在宜山开学上课。1939年11月,日军在广西南部沿海登陆,学校又一次决定迁校,并派人去云贵勘察校址,定为迁往贵州遵义、湄潭。12月13日启程,次年2月抵达黔北,至此,浙大终于完成了西迁办学的“文军长征”,在贵州遵义、湄潭、永兴三地安定下来,坚持办学。

∆1939年6月,竺可桢校长(前排左3)与部分师生在遵义的合影

浙江大学西迁后,省内及附近地区的青年学生,由于交通或经济关系不能去内地升学者越来越多。1939年2月,浙江大学龙泉分校正式创立,设立文、理、工、农、师范五个学院,9月开始招生,生源主要为浙江籍。学生在分校学习一年后,去贵州本部升入二年级(1941年增设二年级)。漫漫的西迁征途不仅没有把浙江大学打散、拖垮,反而激励着全体师生的办学热情,他们在极其艰苦的条件下创造出一个又一个教育史上的奇迹。1944年10月,英国剑桥大学生物学家、皇家科学院院士李约瑟博士应竺可桢之邀来到湄潭访问浙大。他惊叹浙大教学、科研所取得的惊人成就。回到英国后,他著文:“在重庆与贵阳之间叫遵义的小城里可以找到浙江大学,是中国最好的四所大学(西南联合大学、中央大学、武汉大学、浙江大学)之一……遵义之东75公里的湄潭,是浙江大学科学活动的中心。在湄潭可以看到科学研究活动的一派繁忙景象。在那里,不仅有世界第一流的气象学家和地理学家竺可桢教授,还有世界上第一流的数学家陈建功、苏步青教授,还有世界第一流的原子物理学家卢鹤绂、王淦昌教授,他们是中国科学事业发展的希望……这里是‘东方剑桥’。”

∆浙江大学在遵义的河滨工厂及工学院电讯航空实验室

∆浙江大学迁湄潭办学的档案

∆浙大学生参军报国

从杭州西迁之时,浙江大学是一所只有文理、工、农3个学院16个系,随校西迁学生460名的地区性大学。1946年返杭时,已发展成为一所拥有文、法、理、工、农、医、师范7个学院25个系的全国著名大学,并创建了数学、生物、化学、农业经济4个研究所和史地教育研究室。教授从70余名增加到201名,学生人数则达到2171名。浙大西迁办学是在国难当头的历史背景下知识分子救亡图存的光辉典范,真实地反映了中国知识分子群体不屈不挠、奋发图强的优良精神品质。感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |