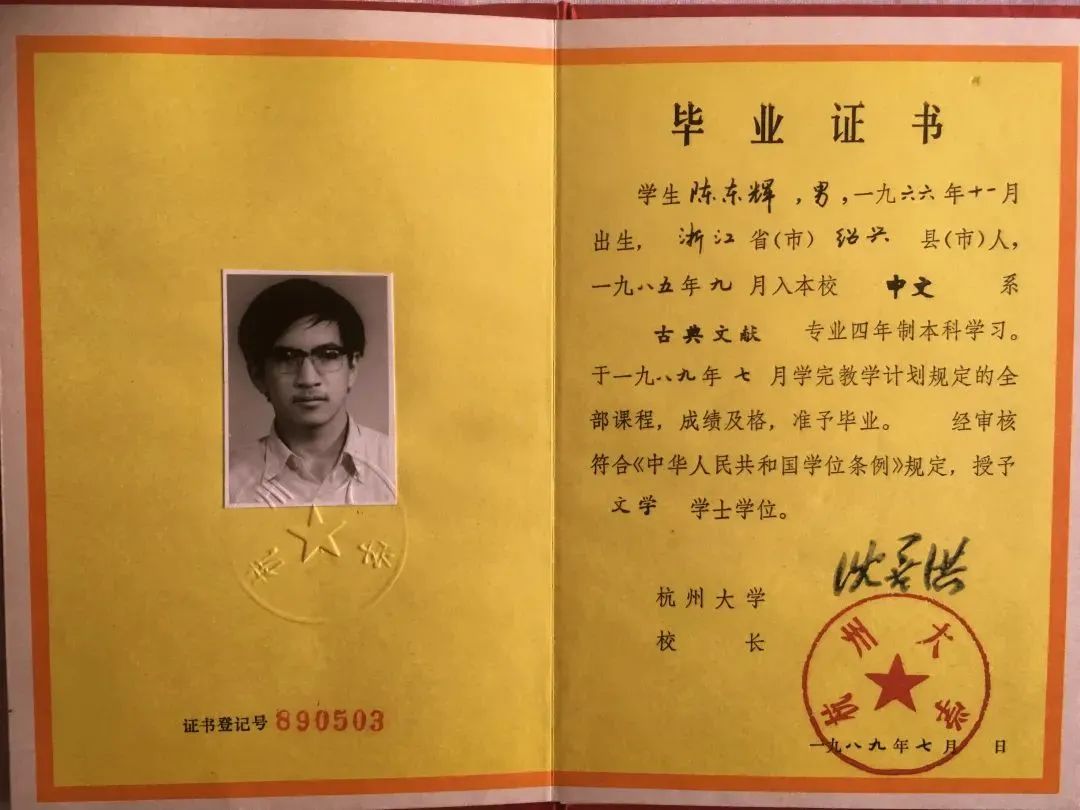

| 自从我所在的学院前年搬到紫金港校区之后,西溪校区去得比以前少多了。不过每次去那个面积不大然而方便实用的校区,走在熟悉的菁菁校园,望着熟悉的历史建筑,遇见熟悉的退休老师,都会有不少往事浮上心头,尤其是学生时代的满满回忆…… 我目前任教的浙江大学文学院之前身是原杭州大学中文系和古籍研究所,老杭大的校园就是现在的浙大西溪校区。我是作为古典文献专业第三届本科生,跟来自大江南北的其他19名同学一起,于1985年9月进入老杭大中文系学习的。当时可以说是杭大中文系的全盛时期,名师荟萃,学风优良,乃名副其实的“富农”(北大中文系号称“地主”),总体水平在全国高校中文学科中名列前茅,尤以“三古”(古典文献学、古代文学、古代汉语)学科实力雄厚而著称。并且,那时校园内外跟学业无关的诱惑较之今日少之又少,因此我能够专心致志而又热情高涨地投入到专业学习之中。

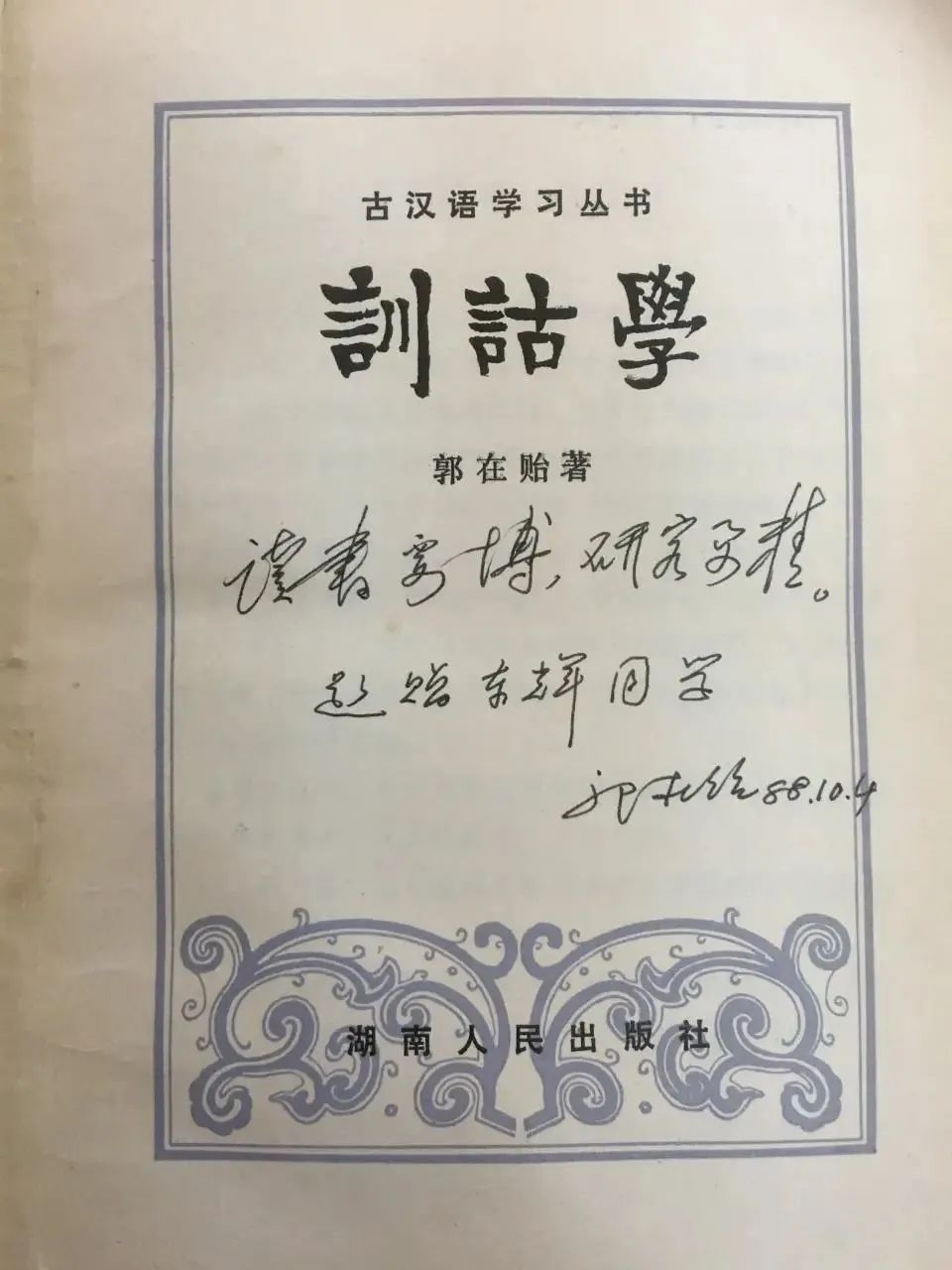

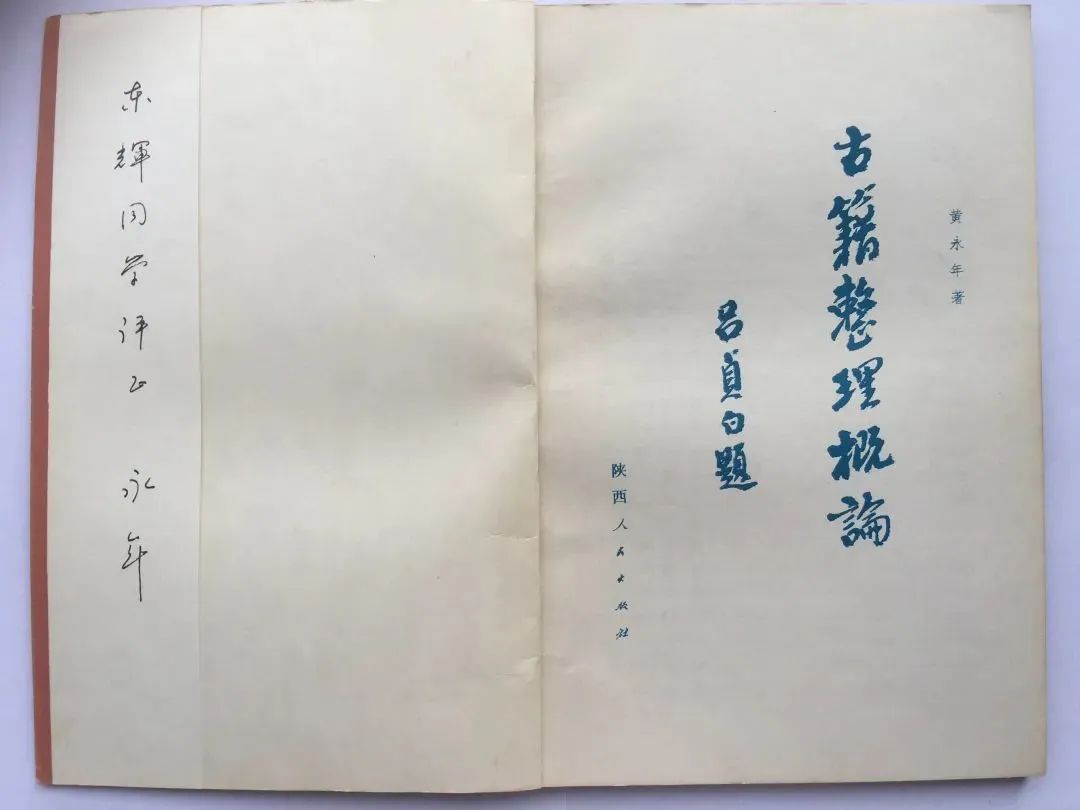

那时我们的专业课比现在多,并且刚入学的大一上半学年就开始上“古代文学”“中国通史”“语言学概论”等专业基础课。记得自己系统修读过吴熊和、朱宏达、邵海清、肖瑞峰、楼含松、伍方南六位老师合开的“古代文学”,黄金贵、方一新、颜洽茂三位老师合开的“古代汉语”,魏国珍、任芝瑛两位老师合开的“现代汉语”,倪立民、施建基两位老师合开的“语言学概论”,历史系蒋寿康、徐和雍两位老师合开的“中国通史”,洪湛侯老师的“中国文献学”“文献要籍解题”和“《诗经》研究”,曾华强老师的“工具书使用”和“辞典学”,任平老师的“目录学”,颜洽茂老师的“版本学”,张涌泉老师的“校勘学”,祝鸿熹老师的“文字学”和“中国历代语言学名著选读”,张金泉老师的“音韵学”,傅杰老师的“训诂学”,郭在贻老师的“《说文》研究”和“《楚辞》研究”(“《楚辞》研究”的后半段由于郭老师生病而由林家骊老师接着上),黄金贵老师的“古代文化知识”,方一新老师的“俗语词研究”(方老师同时兼任我们85级古典文献班的班主任),傅国通老师的“方言学”,朱宏达老师的“诸子研究”,金小春老师的“史汉研究”,曹方人老师的“《文选》研究”,孙敏强老师的“古代文论”,余荩老师的“古代诗论”,吴熊和老师的“唐宋词研究”,肖瑞峰老师的“唐诗研究”,邵海清老师的“古代小说研究”,王维贤老师的“现代语言学”,倪宝元老师的“修辞学”,程怀友老师的“逻辑学”等专业必修课和选修课。 此外,我还有幸聆听了陕西师范大学古籍整理研究所黄永年老师的“碑刻学”等课程(应邀专程从西安来杭州为我们古典文献专业学生集中授课半个月),并全程旁听了郭在贻老师为汉语史专业研究生开设的“训诂学”课程,以及应蒋礼鸿、郭在贻、祝鸿熹三位研究生导师邀请专程来杭州半个月的裘锡圭老师(时任北京大学中文系教授)为汉语史专业研究生开设的“文字学”课程。在本科阶段,就能聆听这么多优秀教师所上的专业性很强的课程,在今天已经很难有这样的机会了。 其中给我留下深刻印象的,有大三上半学年傅杰老师为我们古典文献专业学生单独开设的“训诂学”课程。傅老师喜欢在课堂上给我们推荐可供阅读的书,并且所列的书单并不局限于古汉语和古文献,同时还涉及历史、哲学、文艺学等诸多领域。记得当时学习“训诂学”课程时,我常常是上午上课,下午就去学校图书馆或东一教学楼六楼的古典文献专业资料室借阅傅老师在课上推荐的书籍,认真阅读了郭在贻的《训诂学》和《训诂丛稿》、洪诚的《训诂学》、张永言的《训诂学简论》、陆宗达和王宁的《训诂方法论》、齐佩瑢的《训诂学概论》、赵振铎的《训诂学史略》、胡朴安的《中国训诂学史》和《中国文字学史》、王力的《中国语言学史》、梁启超的《中国近三百年学术史》、张舜徽的《清代扬州学记》、俞樾的《古书疑义举例》、吕叔湘的《标点古书评议》、蒋礼鸿的《敦煌变文字义通释》、刘叶秋的《中国字典史略》、钱锺书的《谈艺录》和《管锥编》等学术精品,从而在训诂学、中国语言学史等方面打下了较为扎实的基础。我那时还常常去位于官巷口的杭州古籍书店,用节衣缩食而余下的钱,购买了当时对于一名本科生而言感觉价格甚高的一批大部头典籍,其中包括王念孙的《广雅疏证》和《读书杂志》、王引之的《经义述闻》、郝懿行的《尔雅义疏》、段玉裁的《说文解字注》、朱骏声的《说文通训定声》、桂馥的《说文解字义证》等传世名著,并选读了这些名著中的部分内容。后来由于工作需要以及个人研究重点的转移等原因,我很少有时间进一步系统学习训诂学知识,但我至今在这方面仍具备一定基础,能够指导汉语言文字学专业的研究生,并撰写一些相关领域的论著,内心还是十分感谢当时年仅二十多岁但却学识博洽,后来去复旦大学中文系任教多年之后,如今又回到浙大就职的傅杰老师!

在我的印象中,当时的大学老师虽然生活条件较为艰苦,但大多不像现在这么忙,很少出差,科研压力不大,研究生也带得不多,本科教学是他们的主要工作任务,所以往往有充裕的时间备课,有旺盛的精力讲课。如郭在贻老师于1988年上半年给我们上“《说文》研究”课程时,已经是享誉海内外的著名学者,乃当时全国人文学科教授中最年轻的博士生导师,但他每次都提前到教室,从未调过一次课,并且常常带着很重的段玉裁的《说文解字注》。我是这门课程的课代表,由我负责将作业收齐后交给郭老师,并将郭老师批改后的作业再分发给学生。我至今还清楚地记得郭老师对每一份作业都进行了认真批改,有的作业的天头、地脚上还有郭老师用红笔写满的意见,真不容易!就学生而言,外语、就业等方面的压力不像现在这么大,公共课相对较少,外界吸引眼球的东西也不多,因此可以在专业学习上投入较多的精力,基础打得比较扎实,从而受益终身。想到这些,我觉得自己还是很幸运的!在此,谨向大学时代给我释疑解惑的诸位恩师致以深深的谢意!

当时曾华强老师给我们讲授“工具书使用”课程时,采用的教材是蒋礼鸿先生的《目录学与工具书》。蒋先生是我们专业已故前辈著名学者,他的研究重点虽然在训诂学领域,但在古文献学方面也有很深的功底。《目录学与工具书》虽然只有大约四万字,无论是篇幅还是书名都不起眼,但言简意赅,善于结合著者本人的治学经验和甘苦,融入了诸多个人研究心得,通过生动的实例,传授有关知识,介绍了各种常用工具书。该书实用性和可读性很强,特色鲜明,极具价值,尤其是对于汉语史、古代文学、古典文献学等专业的学生和老师十分有用。这本书我一直放在书架上的显著位置,已经被翻得很破旧。我对书非常爱惜,这样因反复翻阅而导致破旧的情况很少。也许是命运的造化,我在本校中文系任教后,给本科生所开的“目录学”和“文献检索”两门课程,正是对蒋先生“目录学与工具书”课程的继承与延续。我每年都将《目录学与工具书》列为学生的指定阅读书之一。我之所以这么考虑,一是因为该书本身的重要价值,二是因为古汉语与古文献研究及人才培养相结合,以及在古汉语研究中注重文献考证,也是浙大文学院(原杭大中文系)、汉语言研究所暨汉语史研究中心、古籍研究所的重要学术传统及特色之一,我很想为较好地继承并弘扬这一传统尽绵薄之力。出于对蒋先生的敬仰,我还专门写了一篇《蒋礼鸿先生〈目录学与工具书〉之特色和价值》,并跟当时还是我们古典文献学专业本科生的李泽栋同学(毕业后保送北大读研)一起编纂了一份非常详细的《蒋礼鸿先生研究文献目录》,都发表在我校汉语史研究中心主办的《汉语史学报》第18辑,也就是纪念蒋先生百年诞辰的专辑上,此外还曾指导我的研究生李燕撰写了硕士学位论文《蒋礼鸿先生在语言学领域的成就》。不过我多次跟同学提及,一想到蒋先生,有些不敢站在讲台上滔滔不绝地讲课,因为深感自己在这方面的基本功与蒋先生相差过大,作为类似课程任课教师的后来者,总觉得十分不好意思。

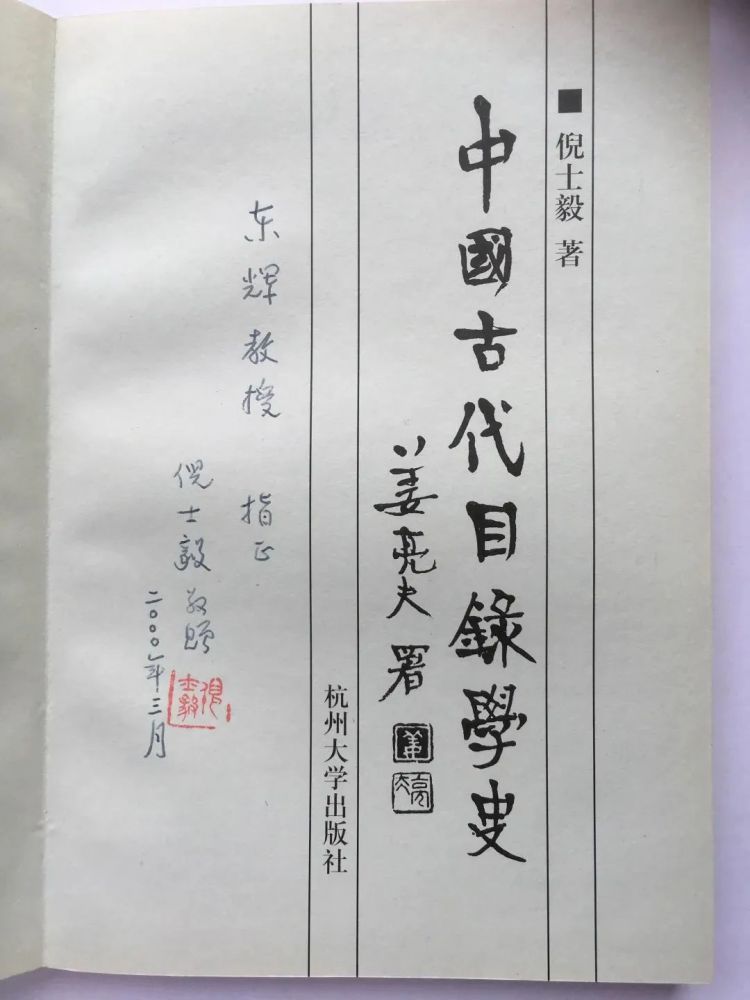

除了中文系和古籍所老师之外,我当时在校图书馆古籍阅览室查阅资料时,还有幸结识了历史系倪士毅老师。我曾经向他请教过关于诂经精舍的若干问题,他对相关书目、人物相当熟悉,如数家珍,并且和蔼谦逊,平易近人,给我留下了很好的印象。令我十分感动的是,虽然我跟倪老师并无深交,而且我是晚辈中的晚辈,但是当他的在原有讲稿之基础上修订而成的专著暨教材《中国古代目录学史》出版之后,那时业已年逾八旬的倪老先生手持该书,走楼梯来到位于五楼的笔者家中,非常客气地将大作赠送给我。此情此景,历历在目,至今难以忘怀! 近年先后有两家出版社获悉笔者长期给古典文献学专业本科生讲授“目录学”课程,曾主动联系过我,约我写一本关于目录学通论的教材。我婉言谢绝了,除了诸事繁多,精力有限,况且已经有一本关于古典文献学通论的教材撰写任务在身之外,还有一个原因是觉得倪老师的同类教材水平颇高,自己恐怕很难超越。不同于沈文倬老师、徐朔方(步奎)老师、刘操南老师以及历史系黄时鉴老师等曾经多次建议我专攻清代经学(当然是替我考虑),倪老师以及历史系徐规老师、仓修良老师、杨渭生老师等总是鼓励我把主要精力放在文献学领域,同时提示我可以多关注浙江地方文化。近年来我在两浙地方文献整理研究方面用力较多,现在回想起来,应该也受到了倪老师等的影响。

清代学术史研究一直是我的主要研究方向之一,最初对其产生兴趣可以溯源到三十多年前的学生时代。记得上大二时,有一次在校图书馆找书,发现书架上有一本已经很破旧的上海人民出版社1962年刊行的《清代扬州学记》,一看著者是洪湛侯老师在“文献要籍解题”课堂上多次提及的著名古文献学家张舜徽先生,于是就取了下来,稍加翻阅,觉得其篇幅不大,内容精彩,深入浅出,很适合初学者,当即决定借回来细细拜读。我对该书十分喜欢,反复、认真地精读了数遍,从此对清代学术史有了一定了解,并对其中的第六章《阮元》特别感兴趣,从而对这位清代大学者产生了敬仰之情。同时,阮元曾历任浙江学政、浙江巡抚,与我的家乡杭州有着千丝万缕的联系,令我倍感亲切。此外,我当时觉得虽然阮元学识博洽、著述宏富、成就卓越,但后人对他的研究还太少,评价也不够高,很为他抱不平。于是,我试着撰写了《阮元的学术地位与成就》一文。此后,阮元研究逐渐成为我从事清代学术史研究的重点和中心,至今已出版《阮元与小学》等专著以及《阮元研究文献目录》,发表相关论文四十多篇,另有待刊布的《阮元与杭州》等书稿,并为此阅读、搜集了大量文献资料。笔者住宅的雅称之所以名为“芸雅居”,就是由于我的主攻方向之一是阮元(号芸台)研究,其中深深地融入了自己对阮元的崇敬和对阮元研究的挚爱情结! 当时我读得最多的应该是文献学方面的著作,记得有张舜徽的《中国文献学》、吴枫的《中国古典文献学》、王欣夫的《文献学讲义》、黄永年的《古籍整理概论》、王重民的《校雠通义通解》、余嘉锡的《古书通例》、蒋伯潜的《十三经概论》、来新夏的《古典目录学浅说》、姚名达的《中国目录学史》、王重民的《中国目录学史论丛》、叶德辉的《书林清话》、张秀民的《中国印刷术的发明及其影响》、陈垣的《校勘学释例》、钱玄的《校勘学》、倪其心的《校勘学大纲》、蒋元卿的《校雠学史》、杨立诚和金步瀛的《中国藏书家考略》、吴晗的《江浙藏书家史略》、张旭光的《文史工具书评介》、陈国庆的《汉书艺文志注释汇编》、余嘉锡的《四库提要辨证》以及《书目答问补正》《四库全书总目》《增订四库全书简明目录标注》等等……可以列出一串长长的书名。

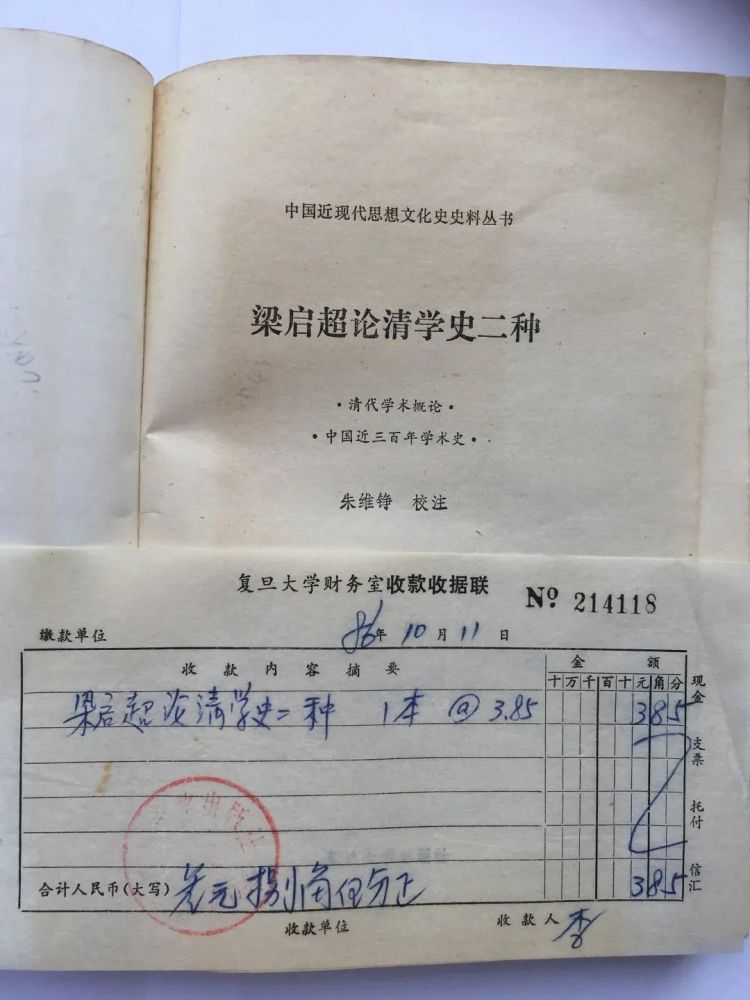

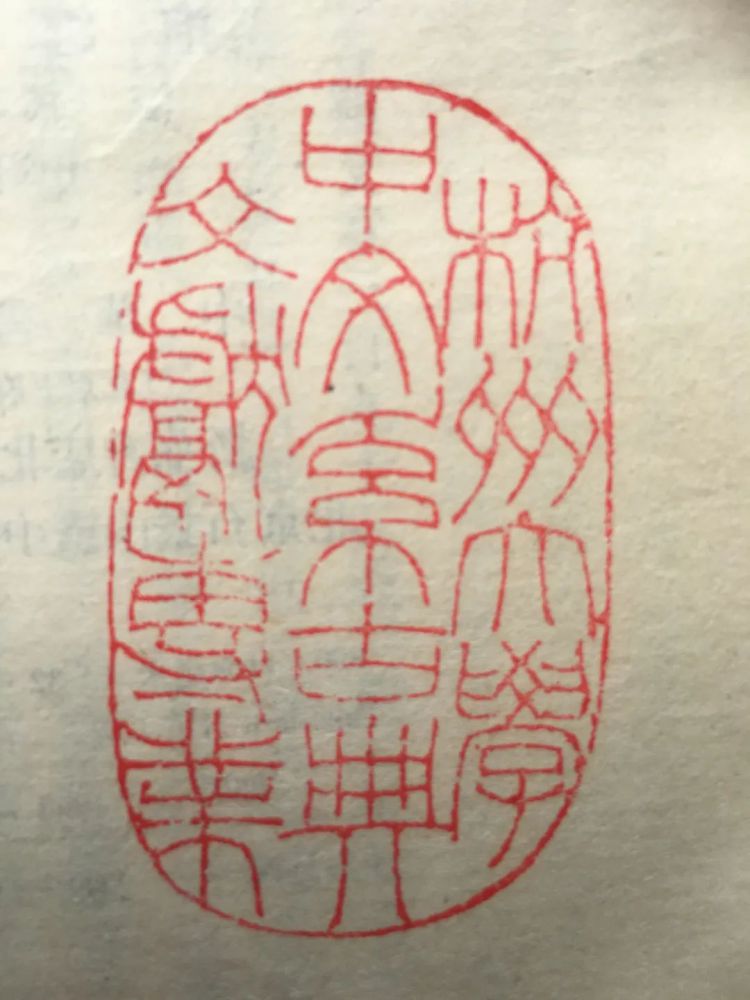

那时买书不像现在这么方便,有不少书在杭州不容易买到,于是只有到杭大邮局汇款邮购。记得厚厚两大册的《经籍籑诂》是从中华书局邮购来的,几乎每天都要查阅的《中国丛书综录》则是用获得的奖学金从上海古籍出版社邮购来的。我经常翻看并且一直向古典文献学专业学生推荐的朱维铮校注的《梁启超论清学史二种》一书,至今完好地保留着盖有“复旦大学出版社图书发行科”公章的收据。家里书柜中的中华书局1983年出版的傅增湘的《藏园群书经眼录》第一册中,也还夹着盖有“杭州古籍书店收款专用章”(可惜这家书店二十多年前就不存在了)的购书发票。记得当时洪湛侯老师认为此非入门读物,并且价格有些高,建议我暂时不用买。不过之后我又一次去古籍书店时,店员说《藏园群书经眼录》只剩下最后一套了,再过几天可能就缺货了,于是赶紧买了下来。一开始该书中的某些内容,我还不太能够完全读懂,不过后来越来越体会到这是一部难得的高水平的目录学著作,买得很值。

大学毕业留校工作之后,我在西溪园里继续买书、借书、读书……这三十多年来,我几乎每天都在跟书打交道:在办公室、图书馆研究时要看书,在教室授课时要翻书,回到家中面对的又是自己上万册的藏书。并且,我所开设的各门课程,几乎都与书有着十分密切的关系。两年之前曾有一位老杭大中文系的毕业生在“城市秘密”微信公众号发表了一篇题目是“杭大1990,离歌1990”的回忆文章,里面提到几位中文系的老师,其中有一段是关于我的,这一段的标题就叫“陈东辉老师的开关是书”。 我觉得,读书,尤其是认真读那些质朴的原典,对于古典文献学专业的学生而言,是必不可少的,因为它们提供了最直接、最准确的研究资料,也提供了最翔实、最生动的问题来源。我是古典文献学专业出身,比较扎实的文献学功底是我从事学术研究的坚实基础。不管是清代学术史的研究,还是中国语言学史的探索,或者是中日文化交流史的溯源,我都以文献学作为基准点与契合点,使各个领域的研究都以文献学为主线,并最终形成一个有机的整体。在整理校点《卢文弨全集》时,我以前学过的各种课程差不多全派上了用场,并且文字学、音韵学等知识还显得十分重要。我觉得对于古籍整理研究者而言,在大学阶段打好基础,接受比较全面和严格的学术训练是非常重要的。同时,大学的课程设置不能过于“实用”和“功利”,对于古典文献学专业这样的基础性学科尤其如此,老师和学生的眼光都要放得长远一些。

此时此刻,我无比怀念西溪园里简朴的老图书馆、东一教学楼六楼那间小小的古典文献专业资料室,还有早已不在的杭大新华书店、教工食堂南边中文系同学开办的知了书屋(其实就是一个很小但我挺喜欢的书亭,由擅长书法的中文系任平老师题写店名)、出版社老大楼底层的晓风书屋西溪店,以及当时几乎每天都去的老杭大周边的三联书店、文史书店、枫林晚书店、月光书店、江郎书店、新民书店等高品位的学术书店和南华、艺林、唐风等许多家特价书店……因为那里留下了我当年成长的足迹,伴随我度过了充实而富有意义的大学时光,如今带给自己许多美好的回忆……谨以本文献给自己曾经拥有过的、非常值得眷恋的青葱岁月的求学、读书生活! 2022年5月9日于杭州紫金文苑芸雅居  感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点

|