|

我第二次比较集中地去欧洲寻找研究敦煌资料是在1991年。我结束日本的访问后,将收集的十八箱子材料托给燕京轮,运到我的老家天津新港,寄存在集装箱码头的仓库中。2月24日,我乘坐苏联 AEROFLOT航空公司 SU582航班,下午2∶00从成田机场起飞,经停莫斯科国际机场,当地时间晚上8∶45到达伦敦。 2月25日,我就去英国图书馆(图1)和吴芳思讨论工作计划,吴芳思是当时的中文部主任。我在第一讲里提到过,1985年我第一次去英国图书馆时,吴芳思希望我将来有机会能把S.6980号以后的敦煌文书残片编一个目录。1991年,我和方广锠应英国图书馆的邀请做编目工作。方广锠是优秀的佛教文献学者,他负责编佛教文献的部分,我编非佛教文献的部分,这项工作由“王宽诚英国学术院奖学金”资助。

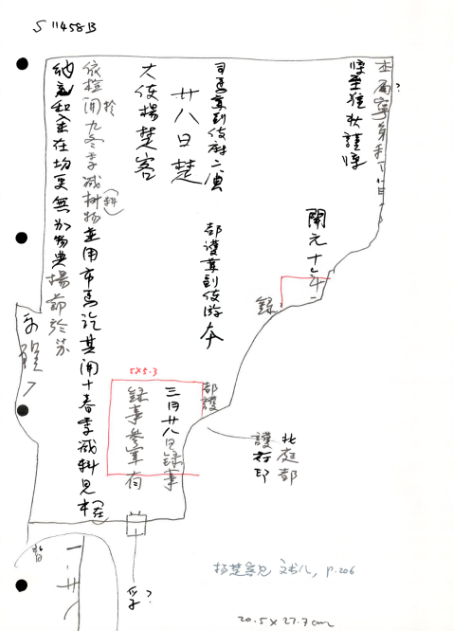

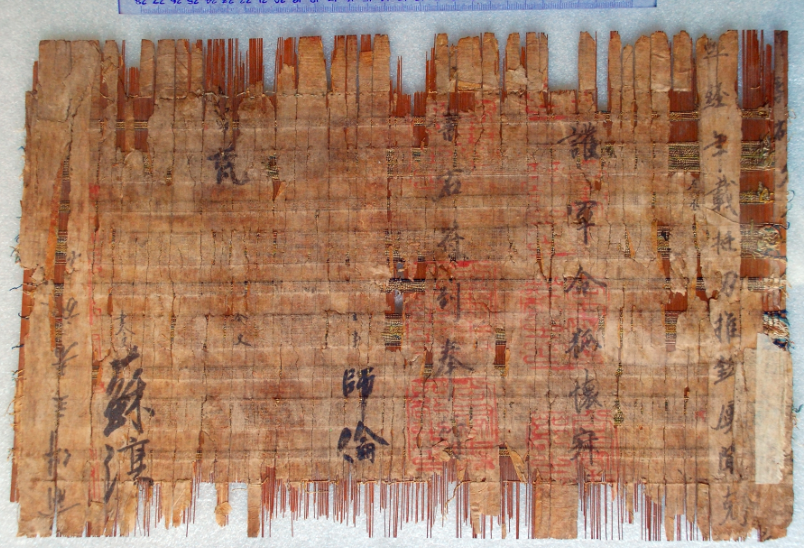

S.1至S.6980号的敦煌文书早先由英国图书馆馆员、汉学家翟林奈编了目录。翟林奈从1919年到1957年一直在编目录,1958年他去世了。原来我们以为英国图书馆的敦煌汉文卷子只有S.6980这么多, 1985年我到了那儿发现有11604号,1991年增加到了13677号。为什么不断地增加?其中一个原因是有一些文书翟林奈比定不出结果就没编目。在翟林奈编目的时候,没有数字化文库,他得对照纸本文献,光是《大般若波罗蜜多经》就有六百卷,比定工作量很大。翟林奈编出6980号,已经非常了不起了,但还是剩了大量的佛经断片和世俗文书。另一个原因是英国图书馆从经帙、经卷、绢画背后揭取了许多裱糊纸片,把这些残片列入到后面的编号。其他图书馆也在揭经帙、经卷背后的裱糊纸,法国人给揭出来的纸片编号是附在母本号码后面的,比如母本编号是P.2504,它上面揭出来的断片编为P.2504 pièce 1,P.2504 pièce 2等,这种做法比较好。斯坦因把藏经洞翻了个底朝天,一共有一千多个包,所有汉文文书佛典原先都包在包里,古代佛经一般十卷一个包,称为一帙,如果是小经,可能十五卷一个包。可见藏经洞的经卷是有意埋藏的,不是随便废弃的东西。斯坦因发表的一张他从敦煌藏经洞刚刚拿出来的经帙照片,右上角的包布上写了“摩诃般若海”,表明是《摩诃般若波罗蜜多经》的第二帙,这是按千字文编的“海”字号。如果有千字文编号,我们对照《开元释教录》的《入藏录》,就能查出这个帙子里是什么经。但是欧洲的收藏机构把这些用丝织品制成的帙和里面的典籍分开收藏,于是现在丝织品收藏在博物馆,文书收藏在图书馆,伦敦、巴黎、圣彼得堡的都分开了。现在收藏在英国博物馆的一件经帙非常漂亮,边缘有联珠纹锦的包边,右下角有个“开”字。“开”有两种可能,一种可能是千字文编号,还有一种可能它属于开元寺。究竟是什么意思?由于缺少整个包裹内的信息,没法确定。所以我特别想把藏经洞的经卷重构一下,但是还做不到。裱糊纸片很多来源于经帙包裹皮的内侧,由于看经时要打开包裹皮,所以包裹皮很容易破。破了之后怎么办?僧人就拿纸粘在背后加固,特别喜欢用废弃的公文书,因为公文书的纸张质量好。有的经帙,最多加固了二三十层。在我们编目之前,英国图书馆请了北京图书馆善本部的揭裱专家、修复部主任杜伟生先生,用一年时间揭取经帙的加固纸。杜伟生把要揭的帙泡在水盆里,泡上一两天,慢慢地一层一层揭,有的能揭干净,有的揭不出来。景云二年(711)赐沙州刺史能昌仁敕书。能昌仁是沙州(敦煌)最高长官,这份敕书是唐朝皇帝发给能昌仁的回复,是唐朝七种敕书中的论事敕书。它作废之后,被僧人拿来加固在经帙上。这份文书上写道:“敕沙州刺史能昌仁:使人主父童至省,表所奏额外支兵者,别有处分。使人今还,指不多及。”意思是:“你打了个报告,要国家额外支援一些兵,别有处分。”因为发兵要用另外一种敕书,这份敕书仅仅是一个回复,没有其他的内容。敕书正文后面画了一个很大的“敕”。我们在唐朝人的文集里能看到很多敕书的正文,比如白居易文集里收了很多白居易起草的敕书正文,但是正文后面的内容,原先不见于史籍和碑帖。唐朝碑上即使有敕字,也是缩小了的,刻一个原大的敕字,太占地方了。过去我们以为敕字就这么小,看到这件文书,才知道唐朝敕书的原貌。唐北庭瀚海军牒状文事目历。事目历就是文书目录,里面写了什么呢?比如墨笔右起第五列:“一牒仓曹为肯仙寿赐事”,这个牒是为从仓库里取东西赐给肯仙寿的,下面有经办人的署名,还加了印。虽然这只是目录,不是文件本文,但是可以从中了解瀚海军这个地方军政单位每天做些什么事。这些东西对研究隋唐史非常重要,我把这批经帙揭出来的材料拿回来给了专门做吐鲁番军制文书的孙继民先生,他写成了一本书。今天的学者没机会近距离接触这些文书,看不到太多的细节。比如说瀚海军文书,有些地方揭得不干净,两张纸黏在一块儿,上面那张纸上写的人名把下面那张纸上的人名盖住了。从照片上看,只能看到上面的人名,我拿灯光一照,能透过纸看到下面的人名。类似这种情况,我都告诉了孙继民。长行马文书。我给大家看一下我当时做的笔记(图2)。我编的每一个卷子,都按原来的格式进行了抄录,包括它残破的地方,以及钤的印。如果是见过的印,我就记一下印的文字,如果是没见过的印,我就做一个摹本。我对文书做了简单的考证,比如“大使杨楚客”,大使杨楚客是最高的首领,应该是节度使级别的,晚上我就翻资料,在《吐鲁番出土文书》第八册的206页找到了这个人。《吐鲁番出土文书》是我从北京背到日本,从日本又背到伦敦的。我出国之前,准备了一些编目可能用到,在伦敦又比较难找的书,比如《吐鲁番出土文书》,这部书是新出的,伦敦的图书馆可能还没有上架,我从北京背了过去。文书下方签名处“有”后面只剩一个角的字,可能是“孚”,因为在别的文本里有这样签名的人。我在背后的纸缝能看到“百卅八”或“卌八”的字,我也记了一下。古代公文书卷成案卷之后,在每一个纸缝要编号。我当时遇到认不出的字,就摹一个样子,以后再慢慢推敲。最后这行字,我摹一个样子,唐朝人的签名非常草,很多签名的部分我没法认。但这些签名都是非常重要的,有杨楚客,然后有司马兼副使姓麻的,然后都护兼副使游本,这都是非常重要的人物。在我们研究唐史的人来看,这都是最高等级的官府文书,有较好的研究价值,我把它们都抄出来了。

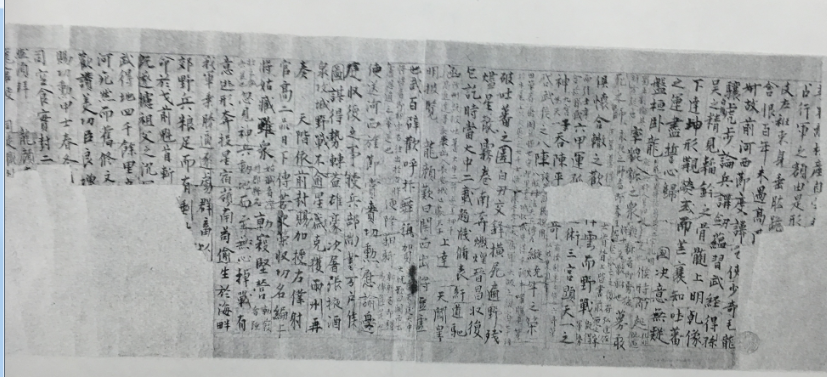

这件其实是一组长行马文书中的一件,我后来发现长行马文书至少一百多张纸,规模很大。这些是在敦煌发现的,原来是北庭都护府的文书。唐朝在西域设两大都护府,天山以北属于北庭都护府,天山以南属于安西都护府。杨楚客相当于是北疆的军区司令员。另一件文书有典杨节“八月一日受,其月二日行朱”。行朱是盖了印,可以行文往下发送了。文书上钤了四枚“瀚海军印”。过去我在敦煌文书中没见过“瀚海军印”,因为这是北庭都护府下面的印章,在敦煌文书中很少。我标的S.5914,S.8515,表示这两个号是同类的东西,同类文书还见于《沙州文录》。《沙州文录》是罗振玉旧藏的长行马文书,没有图,只有录文。我当时工作就是这样,把能找到的线索先标在边上,然后赶紧做下一个文书的编目工作。有的残存文书非常碎,所以翟林奈放弃编目,我们这次不能遗漏任何纸片,这样一来,也发现了不少重要的典籍和文书。在我编的断片里,属于经史子集四部书的有《周易》王弼注、《古文尚书》孔安国传、《春秋左氏传》《孝经郑氏解》《孝经》白文无注本、《论语郑氏注》《庄子》《刘子》《列子》等,还有各种书仪,很多道经。我当时比定了一大批道经,主要用日本学者大渊忍尔的《敦煌道经图录》。还有占卜书,《孔子马头卜法》《李老君周易十二钱卜法》《圣绳子卜》,还有一些葬事目录、药方、音韵书等。我也做了很有成就感的事情,比如我把十九件残片比定为《列子·杨朱篇》张湛注的同一件写本,并缀合成三大片。《列子》是一部子书,当时没有电子文本,我工作的时候,先把文字抄下来,判断它可能是什么书,周末到伦敦大学亚非学院的图书馆去比定。我办公室只有最基本的书籍,从英国图书馆提一本书出来比较慢,而亚非学院图书馆五层楼的书全部开架,随便看。我在缀合这些碎片的时候,一页页翻典籍,最后在《列子》很靠后的《杨朱篇》里找到了相应的几个字。我不像老辈先生们那样熟读四书五经,我编目的时候就靠翻书,当然我也有一些切入点,不是随便翻的。我当时可以直接进东方部的库房拿敦煌卷子,想看哪个号自己去拿,可以拿一堆出来,跟拼七巧板一样,慢慢就拼出了三大片。这十九片碎片的编号毫无关系,最后拼成了三大片,这是我在编目时拼的最多的一件。我回到中国之后,问国家图书馆善本组的人敦煌文书里有没有《列子》,他们说有一片,我说那肯定跟英国图书馆的是同一件,拿出来,果然能缀合上。 S.9502《下女夫词》也是非常好的材料。唐代婚礼有一个“下女夫”仪式,即给上门娶亲的新郎设置各种障碍,新郎要做一首诗,才能通过一关,进一道门,到下一道门,又要再作一首诗,直到新娘的闺房,称为“下女夫词”。过去发表的敦煌卷子里也有《下女夫词》,是一种特别活泼、富有民俗气息的文学形式,是研究唐代妇女史的生动材料。S.9502《下女夫词》写得非常规整,朱笔写标题,墨笔写诗歌,在已见的《下女夫词》里属于上品。其中包括到了大门口,要做咏门诗,到了中门,要做咏中门诗。我回国后,把这个寄给了天水师专的张鸿勋先生,他写了专门的研究文章。编目过程中有一些非常有意思的事。比如S.11564这片很小,只有九个字,我看着这九个字很眼熟,有一天喝咖啡时灵机一动,这不就是S.3329《张淮深碑》中间缺的那个洞吗?我做归义军史,对这个碑非常之熟,我把S.3329拿出来,把S.11564往中间一放,严丝合缝(图3)。这是我编目过程中非常兴奋的一件事。这块碑藤枝晃1964年曾经拼过,他把原名“张氏修功德记”的S.3329,原名“残表状”的S.6161,原名“张义潮别传”的S.6973,原名“张淮深修功德记”的 P.2762缀合到一起,认为是归义军第二任节度使张淮深的一个碑,记载了张淮深建寺庙、修北大像等功德。这篇碑文是沙州有名的文学作品,有人加了句读,加了注,成为沙州文人写碑文的参考用本,是一个非常重要的文献。我后来在庆祝周一良先生八十生日的时候,写了一篇《河西节度兵部尚书张公德政之碑校考》的文章。

图3a S.3329《张淮深碑》

残片中好东西还有不少,如归义军节度使曹元忠牓。这件由十来个断片缀合,是十世纪中叶归义军节度使曹元忠发的一个牓文,牓文后有曹元忠的签名,“使光禄大夫太保兼御史大夫曹”。这个签名的每个字上下挨得很紧,字体很怪,每一捺写得又粗又长,像一只小鸟,这是他特意设计的签名。广顺三年(953)曹元忠为了防御东边甘州回鹘的侵扰,设立了一个新乡军镇,这篇牓文招募百姓移民新乡,移民的百姓可以免几年税,如遇甘州回鹘军队打过来,要参与抵抗回鹘军。愿意移民的百姓,在牓文后写上自己的名字。牓是古代信息传递的重要载体,牓往往张贴在官府衙门前面,或者人来人往的市场前面。这件文书让我们第一次看到了实实在在的五代时的牓,背面厚厚的浆糊都在。牓文结束张贴后,还被寺僧拿去收藏,可能是还没来得及废物利用,也可能僧人觉得它比较重要,没用来写字或加固经帙。后来我们有一个研究宋代牓文的博士生,我把曹元忠牓背面涂浆糊的照片给了他,这件背面没有文字,一般图录是不发表的。 2004年英国图书馆办了一个大型丝绸之路展,向我约稿,我利用曹元忠时期丰富的文书材料,写了一篇《曹元忠的日常生活》,并请英国图书馆根据我画的缀合图,把文书断片进行了拼合,发表在展览图录里,其他书刊上只能看到断片的照片。这张图前面拼得不错,后面有的部分缀得不够严丝合缝。这些断片都固定在防酸的塑料夹板里了,我跟英国图书馆修复部的负责人皮特说,这样的文书不应该固定在夹板里,固定了以后,我们没法直接拿断片去拼,只能用图片拼了,给研究增添了不少麻烦。我当时的工作就是这样,有时候很失落,什么都没找着,什么东西都比定不出来;有时候很兴奋,眼前一亮比定出来一个,就非常高兴。我获得的第一手资料,有的陆陆续续写了一些文章,比如说《张淮深碑》,在藤枝晃研究的基础上,又推进了一步;有的交给相关的同事或者朋友,由他们去做研究;有的放着没有来得及写,我的兴趣转移到别处,到今天也没有人写。 1991年8月,我完成了编目工作,并且写了一篇英文的《英国图书馆所藏敦煌写本残卷的重要史料价值》( The Historical Importance of the Chinese Fragments from Dunhuang in the British Library),介绍了我发现的重要文书,其中放了我补了窟窿的《张淮深碑》的照片,《列子·杨朱篇》的缀合图等很多图片。1998年,《英国图书馆馆刊》杂志做了一个敦煌专号,发表了三、四篇文章,其中就有我这篇。目录和文章是我对英国学术院、英国图书馆的交代。我此次还去维多利亚与阿尔伯特博物馆(V&A)进行了探访(图4)。斯坦因当时觉得英国博物馆太大了,东西太多,保护不好,把一部分绢画借存到了 V&A。V&A是皇家博物馆,条件很好。我首次去英国图书馆时认识的马克乐,此时是V&A东方部的负责人,她邀请我去参观馆藏斯坦因收集品,都是丝织品,其中有一件有于阗文题记的绢画,8月13日我快离开英国前,特别跑去看了一下。

图4 作者在维多利亚与阿尔伯特博物馆(1991年)我平时工作非常忙,基本上都在英国图书馆,编目,抄文书,但是也看了一些其他地方的敦煌卷子,主要是Sam Fogg书店(图5)。Sam Fogg是一家印尼人开的书店,看上去不太起眼。伦敦大学艺术史教授韦陀有个台湾学生在 Sam Fogg书店打工,有一天她拿了一些敦煌卷子的照片让我看看是真的假的。我当时说了几句话,这些话后来印在了书店的拍卖品目录上,我平常是不给人家看真伪的。我得知这个情况后,写信给书店,让它把那几本目录寄给我。这份目录里有几个敦煌卷子,其中最重要的是一封楼兰发现的信。新疆考古所也有一件楼兰发现的信,没有正式出版,我在于志勇手里头看过。Sam Fogg书店这件楼兰出土的信被不懂行的人剪过,太可惜了,但是大致内容还在。拍卖图录上放了一支笔在上头,录不全信里的字,书店给我的图是全的,这真是一个好东西。但是也有一看就是假的,如有一块写了“敦煌太守军”的麻布。太守军是啥东西?完全不通。这块麻布是不是真的,不知道,得专家去鉴定,但是这个字和内容真不了。图录里还有《妙法莲华经》,有三个还是五个,后被一个挪威的铁路大亨收藏了。

Sam Fogg书店最厉害的是卖了上万件阿富汗出来的梵文、佉卢文写本。最早的一批从白沙瓦流出来的桦树皮佉卢文写经被英国图书馆买了。后面成组的东西,一共一两万件,全部被挪威大亨Martin Schyen给买走了,里面比较杂,有最早的梵文写本,还有佉卢文写本、巴克特里亚文写本。这个人很好,邀请了世界上的梵文学家去他那儿管吃管住搞研究,然后一批一批地出书,佛教文献已经出了好多本了。下面讲讲法国。1991年之后,我去了好几次法国,每一次都看一点东西,或者帮朋友们核对一些东西,比较零碎,放在这里一起讲一下。我在法国国立图书馆帮李正宇先生校录了P. 3829《论董勃藏重修伽蓝功德记》。李正宇是敦煌研究院的学者,文史双通,语言、文学、历史都能做,对敦煌文献极为熟悉,所以他有机会跟着段文杰先生、施萍婷先生去了一趟列宁格勒(今圣彼得堡),抄了俄藏《论董勃藏重修伽蓝功德记》的上半截。《论董勃藏重修伽蓝功德记》的下半截在巴黎,卷子上油污的地方,黑白照片上黑乎乎的,有蓝色污点的那些地方,当时的照片上是看不清楚的。李正宇跟我说,如果有机会去巴黎,帮忙校一下下半截的卷子。我在他初稿的基础上,把看不清楚的字校录了,寄给他。这是个非常重要的文书,是论董勃藏在敦煌城里建了一个寺庙的功德记。论董勃藏是一个吐蕃首领,“论”是吐蕃最高贵族名字带的字,他的官职全称是大蕃古沙州行人部落兼防御兵马使及行营留后监军使。他的父亲、祖父都是军事首领,是大人物。这件文书里信息丰富,不仅有建寺庙的信息,还有很多吐蕃历史的信息,是研究中亚史的重要资料。从中可以了解吐蕃进攻勃律,与大食争夺克什米尔地区主导权的重要信息。这是李正宇先生的重要发现,我在其中起到了一些作用,帮助他完满地做出了文章。我在法国国立图书馆做过的另一个工作是帮徐俊先生校录敦煌诗歌,当时徐俊先生在编写《敦煌诗集残卷辑考》,有很多看不清楚的地方。我在他寄来的录文稿上做校补,把很多字补出来,再把稿子寄回去。诗集也是我研究的内容,其中有一件《河西都防御招抚押蕃落等使翁郜牒》。翁郜在晚唐时期担任河西都防御史,管理凉州地区,翁郜与归义军的关系似乎蛮好的。《翁郜牒》这组文书字迹很乱,在缩微胶卷上根本看不清。这组文书原先是翁郜收到的书信,是牒和状的形式。翁郜看完信之后,拿信纸做了写诗的草稿纸,在正面空隙的地方打草稿,然后在反面把做好的诗誊写一遍。翁郜从凉州一路吟诗,吟到了焉耆的铁门关(今新疆库尔勒),形成了一个很长的诗卷。从王重民到项楚,到徐俊,他们都整理过这组诗卷,把这组诗卷连在了一起。这个卷子反面虽然是誊写过的,仍有修改,所以这是一个特别好的唐诗的生成史。我们现在念的唐诗,都是整理完毕,收录在书里的固定版本。这个卷子从草稿一直到整理成文本,体现了创作的过程,在研究唐诗的学者看来特别重要。我还去了吉美博物馆。吉美博物馆收集的主要是敦煌绢画等艺术品,我主要看画上的题记,有一些题记是邈真赞。我最重要的一个发现是伯希和收集的一个经帙(图6),这个经帙被伯希和认为是他得到的最精美的经帙。伯希和当年从敦煌到北京,再到河内的远东学院述职,再从河内经南京到北京,一路把这个经帙带在身上。伯希和1909年在北京的时候,给罗振玉、王仁俊等人看过这个经帙。罗振玉在他的书里描述这个经帙:“与日本西京博物馆(即正仓院)所藏者同,以竹丝为之,有一枚以席草为之,盖古人合数卷为一帙,此即其帙也。帙之里面,有旧书糊之,有唐人书状一纸,上加以印,其文不及备录。”其实王仁俊把文书录在了《敦煌石室真迹录》里,只是不太完整。这件糊在经帙里的文书是一个告身,是给令狐怀寂的一个委任状,但是研究告身的学者不知道这东西在哪儿。直到 1989年,我在香港的 Orientation杂志上看到一篇吉美博物馆藏伯希和收集品的介绍,上面发了经帙内外两面的照片。其实外面的照片,里博(K. Riboud)夫人编《伯希和考古丛刊》丝织品那一卷里早就发过了。里面看得到文书的照片,直到这时才发出来。我一直在寻找这个告身,终于在吉美博物馆找到了。这个经帙用竹子制作,藏经洞的竹经帙大概只有两件,因为敦煌不产竹子,这个经帙可能是长安传过去的,也可能是南方传过去的。

图6 令狐怀寂告身 我后来正式要做经帙研究的时候,发现很多资料还是不清楚。正好赵丰馆长在吉美博物馆做丝织品研究,我就拜托赵馆长拍了很多细部照片,从而把告身上的钤印都读出来了。这件令狐怀寂告身,其实纸是粘乱了,不是接续的。后来我问我们敦煌班里的学生谁愿意研究这件,有一个学生自告奋勇来做。被授官的令狐怀寂是个小人物,在史籍中查不到信息,但是在唐朝史书里查到了文书上苏淳的信息,从而把这件告身的年代基本判定在唐高宗时期。在这里我要感谢一下中国丝绸博物馆,是赵馆长给了我最清晰的照片资料。 我在吉美博物馆还有一项值得一提的收获。伯希和个人的手稿都在吉美博物馆,包括探险档案、日记、公文、往来信件等。2008年我去法国开会的时候,通过当时在巴黎留学的社科院文学所王楠的介绍,认识了吉美博物馆馆长。馆长非常好,同意我复印我想要的资料。我用博物馆的投币复印机,印了一百多封斯坦因给伯希和的信和其他资料。我找博物馆的咖啡馆换零钱,几乎把咖啡馆的硬币全换出来了。其中有一张清廷发给伯希和的护照原件。护照上印着“派名士伯希和,带军医员瓦阳,及照相生三人……入新疆龟兹、蒲昌海、沙州等处赴京沿途考求古迹”等字。这是非常珍贵的资料。伯希和的档案里还有李盛铎的名片,可能是李盛铎做比利时大使时的名片, LI SHENG TOU,这是清朝时的翻译,跟现在的翻译不太一样。伯希和沿路遇到的清朝官员这些名片,都在吉美博物馆,这里头可以写出很多故事。斯坦因在收到的名片后边往往写上几行字,备注这是个什么人,伯希和没写,名片都是光的。斯坦因的那些名片,现在收藏在匈牙利科学院图书馆,我也去看过。 (附记:《满世界寻找敦煌》是在中国丝绸博物馆的系列讲演基础上,根据录音整理而成的文稿,感谢博物馆及整理者的出色安排和细心工作。) ——本文刊于《文史知识》2023年第5期感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点

|