| 怀念阆声先生 文/金鉴才 我考入浙江美术学院新创办的书法专业不久,附中的宣庆余同学兴冲冲地跑来告诉我,说是已经征得了张宗祥先生同意,可以带我去拜谒他。张宗祥先生字阆声,号冷僧,当时已82岁高龄,是杭州书法界的领袖人物,在学术界也卓有声誉,一般人不容易见到他。宣庆余兄虽然还是个十几岁的中学生,但因为他早在上海读初中时就已是沈尹默先生的书法弟子,1962年来杭州,是手持沈先生的亲笔信去拜谒张先生的。我虽然在他进入美院附中时就与他相识,也见过沈、张两先生写给他的多幅作品,但在当时老先生中,好像有个不成文的规矩:学生在没有事先征求先生同意前,一般不能随意带同伴去先生家,所以对他的这份殊遇,我一直羡慕不已。也许是我作为首届书法专业本科生的特殊身份,当然主要还是庆余兄的极力推荐,使我有了这个机会,真正是喜出望外。

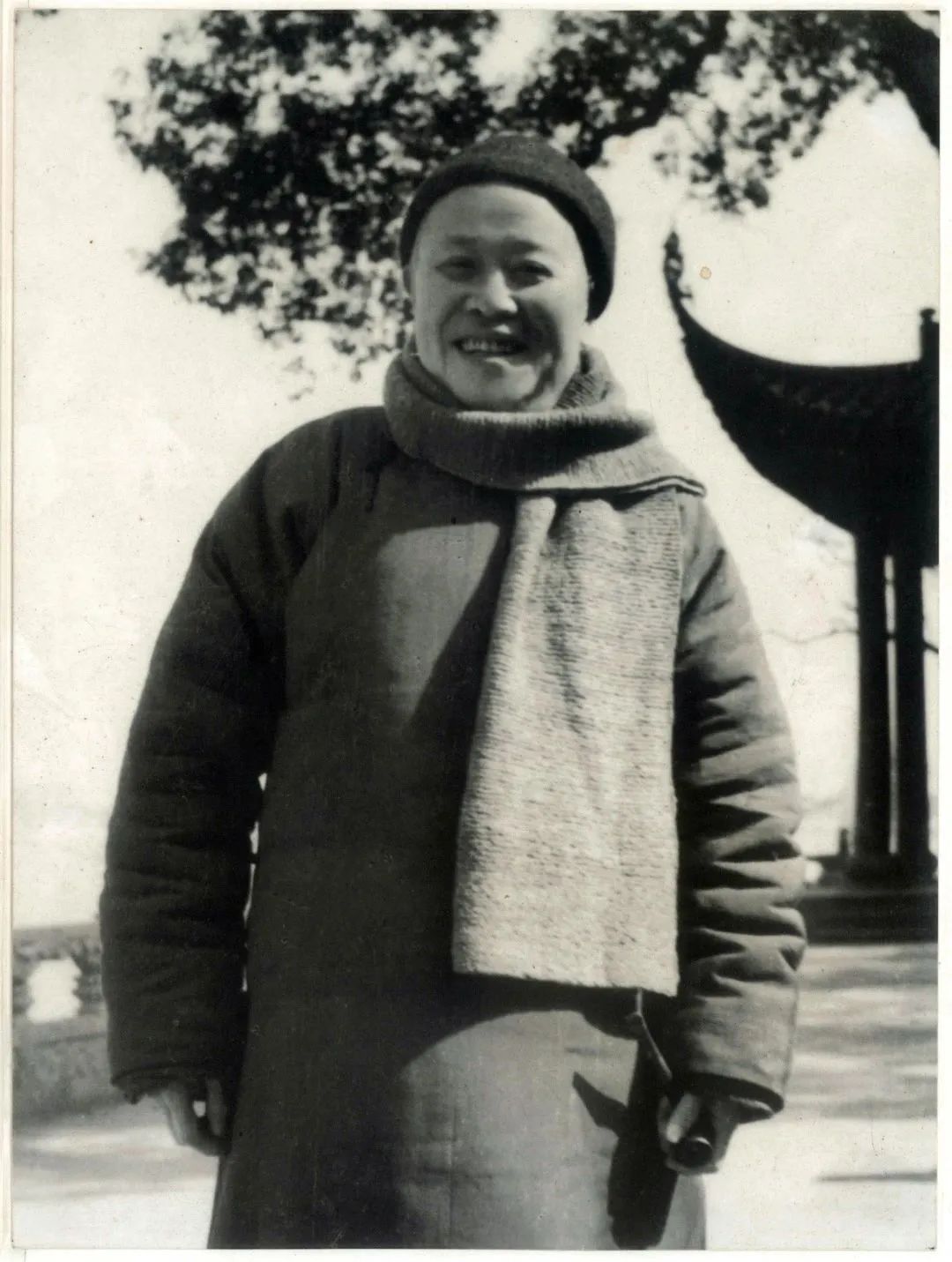

张宗祥先生像 这样,我就在宣庆余兄带引下,怀着既激动又紧张的心情,第一次去了张宗祥先生在建国中路余打枝巷的家。时间大概在1963年的冬季。 我跟在庆余兄身后,在先生书房门外站定,先唤一声“张先生”,待先生招呼我们进去后,再相继立正鞠躬,然后才跨进门去。这在当时也是学界通例。因为此前我去潘天寿、吴茀之、诸乐三、陆维钊等等老先生家时,也都是这样做的,都不记得第一次是谁教的了,直到90年代去看望沙孟海先生,我还一直守着这项规矩。 张先生的书房应该还兼作客厅的,因为有时碰到其他客人来,没见过有别的接待空间。书房并不大,打理得却非常整洁。写字台上的六个烟斗,也排列得整整齐齐,听说先生每天就抽这六斗烟;写字台后面的墙上,挂着蒲作英的一幅牡丹花。 我当时20足岁,比庆余兄略长,但因他拜师在先,而且是由沈尹默先生正式举荐的,所以每次去张先生家,包括后来他带我去韩登安先生家,以及由张先生介绍一起去拜谒马一浮先生,我都认他为师兄,跟在他后面,而且主要是他与先生搭话,除非先生提问我,我不会随便发问或插嘴,也从来没有敢拿作品去惊扰过张先生。 尽管如此,两年间多次在张先生书房中的所见所闻,一直是我艺术生涯中一份弥足珍贵的记忆,任时光流逝,也无法淡忘的。当然,这其中也包含着我对庆余兄的感激。

周恩来与张宗祥 张先生是个非常乐观开朗的人,不论长幼,只要话题里涉着些许快乐因子,都能引发起他一阵朗声大笑。他曾给我看过韩登安先生刻的一方“老小孩子”闲章,从那略显几分童真的表情里,见得出他很乐意于这个称呼。同时见到韩先生为他刻的还有“手抄六千卷楼”(沙孟海先生也刻过),后来听说张先生手抄的不止六千卷,而是八千卷、九千卷,仅此一项,就足见先生治学的精勤。有一次我见到先生伏案抄书,是用小行书写在旧木刻版(好像是家谱一类)书页的背面,先生的解释是节约纸张。 应该是第一次见张先生时,先生问过我美院书法专业的情况,特别强调要临写《兰亭序》,说他自己坚持每天写一遍。但我当时临写一遍兰亭,要四个小时,所以总坚持不住,真正每天临一遍的,这五十年来,前后大约也只有三年时间。我没亲眼看先生临写,但从他那首“用墨之浓如点漆,用笔之快似挥刀”的论书诗中,估摸先生的书写速度会比一般人快得多。陆维钊先生晚年临写兰亭数百通,而且一再叹惜没及早学王字,也是受了张先生的启发。老先生们的这些经验之谈,值得我们记取和深思。 我在美院十年学生生涯中,去得最多的是吴茀之先生家,如果没有特殊情况,一般每周六晚上,我都会在吴先生那里,听他教诲,也为他磨墨理纸。但张宗祥先生八十多岁却坚持要自己磨墨,而且听他讲过磨墨的四大好处:一是临书之前通过磨墨能把心静下来,二是活动手腕作书写前的热身,三是可以有时间细致推敲书写内容,四是一边磨墨一边看书不浪费时间。在正常书写状态下,我至今仍遵循着先生的这番教导,坚持自己磨墨,而且确实体会到这实在是中国书画实践中不可或缺的组成部分。 应该是1964年,我有一次去张先生家,见到陆维钊、朱家济、韩登安等几位先生在座,当谈到马一浮先生时,张先生说:马老学识渊博,一般人与他交谈,很容易闹笑话的。又指着朱家济先生说:“余清,你还可以与他去谈谈”。余清是朱先生的字。我非常震惊,因为当时张先生是西泠印社社长、浙江图书馆馆长,学术地位和社会影响并不亚于马先生,而张先生竟以“马老”尊称之,又指比他小20岁的朱先生的学问尚可与马老“谈谈”。多年以后我又知道张先生其实还长马一浮先生两岁,又是当着比他小一辈的几位先生甚至我这样无知小辈的面,说出这般谦恭的话,该须有何等博大的襟怀和雅量!我的对于学者风范的认识,是从这次经历中获得定格的。什么是学问,什么是修养,什么是气度,我也仿佛明白了许多。这一幕景象,深刻在我的记忆中,使我终生受益,真正是“听君一席话,胜读十年书”。

张宗祥在寓中作书 我最后一次见到张宗祥先生,大约是1965年夏季。宣庆余兄暑假回上海,我因为当时提倡“学生也要学军”的号召,学校安排去中村当兵,临行去向张先生辞行。先生的气色似乎不如平时,但依然谈笑风生。他告诉我得了盲肠炎,医生因他年事已高不肯动手术。还说起他们弄堂里有个医生得了盲肠炎都自己动的手术,觉得自己虽然年龄大点,但身体还不错,应该可以接受手术的。我也向先生说了自己前一年盲肠炎手术的经过,特别在讲到浙大一位老同学送来六个香蕉,我竟不知道怎么吃时,引得先生一阵放怀大笑。大约当时先生情绪特别好,在说了些勉励我的话后,突然问我:“你有我写的字吗?”我说没有。先生说:“那我给你写张字吧。”这正是我一直盼望的,所以高兴得不得了。先生又问想写点什么,我因为一直仰慕先生的诗词,所以就不假思索地说:“请先生写自己的诗词。”先生忽然变得神色黯然,沉思良久,对我说:“那我得好好挑选斟酌一下,你当兵回来再来拿。”我没想到那么好的一种气氛,怎么突然被我搅坏了,心里非常歉疚,告别时就向先生作了个深深的鞠躬。回到学校后才知道,原来先生为新落成的吴山茗香楼题写的一首词,当时正受着莫须有的批判,所以我请他写自作诗词,无疑就触到他的痛处,真是追悔莫及。我急匆匆登上吴山,茗香楼进门左侧的墙壁,果然已空空如也。面壁静思,怎么也想不通这么精彩的一首词,缘何要遭受批判呢?记得先生自撰自书的这幅巨作刚挂出来时,我曾几次与爱好张先生书法的蒋北耿同学一起赶去欣赏,把那首词都背熟了。90年代,在孤山,我与北耿谈及此事,还能一起回忆着全词背录出来: 试上吴山,凭高一望,荡胸尘虑多消。西湖左挹,南对浙江潮。赵氏离宫何在?斜阳外、荒草萧条。从头数,今来古往,白浪去滔滔。 人间新气象,万家绿护,三帜红飘。早扫除社鼠,驱走山魈。还我湖山无恙,重兴建、楼阁岧峣。逢佳日,观棋品茗,少长乐陶陶。 我当时错记得词牌是《望海潮》,后来查证了词谱,应是《满庭芳》。 可是我万万没有料到的是,我那次向先生的辞行,竟是与先生的永别。仅仅相隔一个月左右,我还在中村军营,读到了《浙江日报》刊登的先生去世的噩耗。军训结束后,我急忙赶去先生家,先生的女儿递给我一帧先生的遗照,说是先生嘱咐留给学生们的纪念。可惜,这帧遗照,连同我一些其他资料,在后来的动乱中被抄没了。 我们失去的是一位多么值得尊敬的先生。而我们的后人,又要在什么时候,再遇得着一位这么值得尊敬的先生呢? 2012.5.16凌晨2时于华川大明堂 (选自浙江省文史研究馆建馆70周年 纪念文集《崇文鉴史》) 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观点 |