|

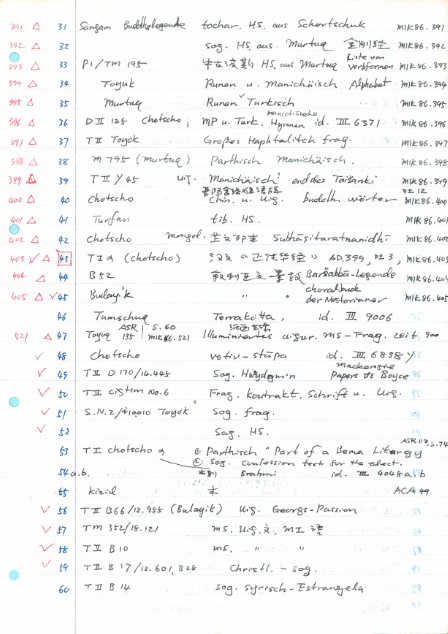

1985年6月初,我曾短暂访问西柏林的西德国家图书馆和印度艺术博物馆,看到少量德国“吐鲁番探险队”的收集品。当时东西德分治,更多的吐鲁番出土文书收藏在东德科学院古代历史和考古中央研究所,我未能见到。两德统一后,东德收藏的文书都归属德国国家图书馆,部分伊朗语、回鹘语等文献由于整理研究的方便而存于柏林布莱登堡科学院吐鲁番研究所中。1996年6至8月我有机会重访柏林,在三个月的时间里把柏林收藏的文献和文物整体调查了一遍。满世界寻找敦煌,其实我寻找的不仅仅是敦煌文书,也包括中国西北地区发现的吐鲁番文书、于阗文书、龟兹文书。德藏文书以“吐鲁番收集品”为中心,这里说的“吐鲁番收集品”打了一个引号,实际上里面包括焉耆的、库车的、巴楚的,还有在喀什噶尔买的和田文物与文献。了解德国吐鲁番收集品,要先弄清楚这一点,否则在利用这些材料做研究时,就容易张冠李戴。 德国探险一共有四次,我在前面第三讲对第一、二次探险略有介绍。1905年12月,格伦威德尔与勒柯克在喀什会合,开始第三次探险。1906年,勒柯克由于生病先期回国,押运着第二次和部分第三次探险的东西,翻过喀喇昆仑山到奥什,回到欧洲。第四次探险是1913至1914年。辛亥革命以后,德国政府觉得新疆很混乱,勒柯克和巴图斯不顾德国外交部的警告,签了生死状,前往库车、巴楚地区发掘古代佛寺或石窟寺,第四次探险没到吐鲁番。 德国探险队挖掘了吐鲁番盆地许多石窟寺,如伯孜克里克石窟寺、吐峪沟石窟寺等,还有很多地面遗址,如佛教遗址、官衙遗址、民居遗址。高昌城遗址α,是一个摩尼教寺院,出土了大量的摩尼教图书,有中古波斯语的、帕提亚语的、粟特语、回鹘语的。像这样的摩尼教寺庙图书馆,勒柯克在高昌城里挖了两个,另外他在吐峪沟挖了一个佛教图书馆,在葡萄沟山顶上还挖了一个景教寺庙的图书馆。所以柏林吐鲁番收集品是一个巨大的宝藏,有各种宗教的典籍,佛教的、道教的、摩尼教的、基督教的都有。这些探险队的收集品最初收藏在柏林民俗学博物馆,二战时藏到了地下,其中很多藏在柏林的地下水道,二战后取了出来,一部分被苏联红军运到了列宁格勒(今圣彼得堡),现藏于艾尔米塔什博物馆;大量纸本文书落在东德,目前收藏于德国国家图书馆和柏林布莱登堡科学院;美术品大部分埋在西德,现收藏于德国国家博物馆的分馆——印度艺术博物馆(后改名亚洲艺术博物馆)。为什么把新疆出土的东西放在印度艺术博物馆?因为在西方人的学科划分里,中亚分在印度学里。同样的,中亚出土的汉语文书,在德国国家图书馆中文部里是找不到的,得到印度部去找。1985年我第一次访德,那次柏林之行非常短暂,到了东柏林,只在东德科学院(后改为柏林布莱登堡科学院)门前望了望,没机会进去。1996年6至8月,我应柏林自由大学邀请,做三个月客座教授。我在德国国家图书馆、印度艺术博物馆、柏林科学院吐鲁番研究所,每个地方花了大约一个月,系统翻阅了德藏吐鲁番文献,抄录了所有非佛教文献。我1985年第一次去印度艺术博物馆找人买书时,认识了当时还是办公室主任的雅尔迪兹( Marianne Yaldiz)。1996年,雅尔迪兹已经是馆长了,她了解了我的考察意愿后,同意我进库房工作。印度艺术博物馆收藏的壁画,按原来的位置镶在墙上。原来在多高的地方,就镶在墙上多高。原来在墙拐角上,就在库房墙上弄一个拐角,把壁画镶上去。原来在穹窿顶上的三组壁画,一组在展厅里,两组在库房,博物馆都在天花板上挖了个大窟窿,把壁画镶上去。现在亚洲艺术博物馆要搬到柏林博物馆岛上的老皇宫里,老皇宫大教堂的穹庐顶放上了克孜尔穹庐顶的壁画。博物馆也收藏了部分吐鲁番文书(因为上面有图像,所以存于博物馆)。长卷很少,大部分是碎片,博物馆按照文书碎片的大小,用钢化玻璃板夹住文书,放在保险柜里。钥匙放在桌子上,我可以一个个打开来看。我在入馆调查前做好了功课,把印度艺术博物馆第三组(中亚组,编号 MIKⅢ)的藏品,按编号顺序在本子上一行一个编号写好,注明是否已刊(图1)。如果文物图发表过的,我就快速过一下,没有发表过的,我在该编号一行注一下,文书类的注明语种,其他的注明木器、铜器、铁器、石膏,一件件清点。在一个月里,我把印度艺术博物馆中亚组的家底翻了个底朝天。

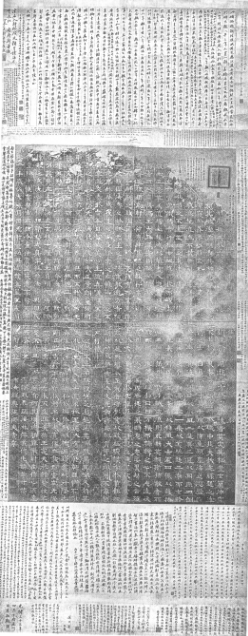

我去这里调查的一个重要目的是寻找“凉王大且渠安周造祠碑”(下文简称《安周碑》)。这个碑右上角缺了一块,碑名是我们推补的。1902年格伦威德尔在胜金口挖掘时,听说老乡在高昌城里发现一块大石碑,就去买了过来。石碑运输过程中断成了两截,所幸保留了碎块,可以把断裂处的字补上去。这块碑立于公元五世纪中叶,发现于高昌故城M寺,是一个王家供养的寺庙,就在著名旅游景点可汗堡旁边。1905年,德国汉学家奥托·弗兰克(Otto Franke)在《德国皇家科学院学报》上发表了一篇文章,考释碑的内容,将碑文译成了德语,并附了照片。当时是斜着拍照,照片上所有字都能看清楚(图2a)。

1905年前后,清朝政府派五大臣出洋考察宪政。端方是五大臣之一,他参观柏林民俗学博物馆时看到《安周碑》,经馆方同意,对碑进行了拓印。由于没带专业拓工,技术不佳,第一次拓印的拓本很多地方不清楚,最后一行重要的年代没拓到。第二次拓印时,拓工用力过猛,把碑敲掉了一小块,博物馆不让拓了。端方带回了一张整拓和一张四分之一拓,现藏于中国国家博物馆。由于《安周碑》在二战中失去踪迹,这个拓本成为孤拓(图2b)。

立碑的且渠安周是北凉的王子,北凉是河西走廊上的一个小国,439年被北魏灭了,凉王投降,且渠安周逃到敦煌,与哥哥且渠无讳会合。后来北魏大军打到敦煌,两人不敌,率众向西撤到鄯善,又北上高昌,赶跑了高昌太守,建立大凉流亡政权。且渠兄弟带来的人马多,在高昌引起了饥荒,为了安抚民众,且渠安周修庙立碑。写碑文的是夏侯粲。夏侯氏是魏晋以来中原的大族,这篇碑文文笔非常漂亮。古人写碑文有模板,唐朝以后的人给庙里写碑,拿《文选》的《头陀寺碑》做为模本,先夸释迦牟尼,再夸两边的菩萨,最后写功德主,起承转合基本是这么一个逻辑。《安周碑》比《头陀寺碑》早得多,《头陀寺碑》的所有逻辑,在《安周碑》里都有,所以《安周碑》有很高的历史和文献价值。过去研究吐鲁番的人比较注重文书和墓志。大多数文书巴掌大一块,记录的不过是一个官衙、一个小吏的东西;墓志记录一个人的信息,吐鲁番很少大官,大部分是普通官人和百姓;而一块碑往往涉及一个重大历史事件。我曾在北大的敦煌学课上和研究生一起仔细读了五块吐鲁番出土的碑,《安周碑》是第一块。后来我专门写了《〈且渠安周碑〉与高昌大凉政权》,发表在《燕京学报》上。这篇文章的英文版发表在德国《重访吐鲁番——丝绸之路艺术和文化研究百年回顾》论文集里,这是2002年德国为纪念中亚探险队出发一百周年的会议文集。我发表《安周碑》的文章,也是希望德方调查这块碑的下落。《安周碑》在二战时失去踪迹,只剩一个碑座在印度艺术博物馆的库房里。碑上哪去了?会不会被苏联红军搬到列宁格勒去了,这些年我几次走访圣彼得堡,拿着《安周碑》的照片问艾尔米塔什博物馆的馆员和库房管理员,他们都说没见过。如果是炸毁了,理应连碑带座一块炸了,怎么碑座好好的,碑不见了。所以我相信这块碑还在,也许哪天运气来了,就找到了。在印度艺术博物馆中,我还有很多新的发现,增进了我对吐鲁番历史文化的认知:编号为 MIK Ⅲ 4996的是《大般若经》第五十八帙帙条,编号为 MIK Ⅲ 6591的是《大悲经》等帙条。古代的佛经大概十卷为一帙,用一个包裹皮儿包起来放在书架上,经帙上搭下一个帙条,写明里面包的是什么东西。《大般若波罗蜜多经》有六百卷, MIK Ⅲ 4996是第五十八帙的帙条。一些比较小的、不足十卷的经,把几种经包在一个经帙里, MIK Ⅲ 6591的帙条上就写了好几种经。有这样的帙条,我们基本上能知道这个帙里包了什么经,就可以去复原这个寺庙的藏经。吐鲁番石窟寺前面堆积的塌方土层下,出土了很多碎片文书,这里原来是寺庙的图书馆,塌方了以后,经卷戳碎了。这两件帙条对我们研究吐鲁番寺庙的图书馆非常有意义。印度艺术博物馆藏的佛教类文物还有很多画幡,在此工作的巴塔查亚(Chhaya Bhattacharya-Haesner)编了一本画幡的目录。目录里每一件都有彩图,有详细描述。巴塔查亚不认识汉字,画幡上的汉字是我帮她解读的,一条一条翻译成英语,作为第二个附录附在她的书里。 MIK Ⅲ 7484是道经,我把照片寄给首都师范大学的刘屹,他告诉我这是《太上洞玄灵宝无量度人上品妙经》,是隋唐时期非常流行的道经。这件道经书法优美,乍一看就像《开元道藏》。《开元道藏》是唐玄宗开元年间(713—741)编辑的,后抄送给全国三百多个州。怎么抄送到全国?过去不知道。这件背后纸缝上清清楚楚钤了一个“凉州都督府之印”。由此可知,这件出土于西州的《开元道藏》是从凉州转抄的。我们过去知道敦煌卷子 P.2819《公式令》背面纸缝钤有“凉州都督府之印”,这次我正好有机会从柏林到巴黎,就把伯希和的卷子调出来,摹了印文,回去跟柏林的一对,是一个印。此外, P.4634《永徽东宫诸府职员令》背面、俄藏 Дx.01111+Дx.01113《老子道德经》背面,也有“凉州都督府之印”。我得出一个结论,敦煌吐鲁番大部分标准道经写本,即使背面没有“凉州都督府之印”,其实也是从凉州转抄的。我后来写了一篇文章《唐代西州的道教》,过去没人专门写过唐代西州道教,我有这样的材料支撑,就讨论了一下,把这件事写在文章里。以上是我在印度艺术博物馆的收获。印度艺术博物馆的东西还没有上网,只能在展览图录上看到一些,所以给大家讲得比较细。我工作的另一处是德国国家图书馆。去德国国家图书馆之前,我到柏林科学院,把全套缩微胶卷过了一遍,把其中非佛教文书的号挑出来,到图书馆之后,把这些号拿出来看。文书夹在玻璃板里,我拿薄纸蒙在玻璃板上,先摹出残状,再把文书一字不落抄下来。我用的这种纸是从龙谷大学带过来的,是日本学者设计出来录大谷文书的。佛教文书,我即使要用,也是抄一个头一个尾。现在德国国家图书馆藏文书已经上网,可以在柏林科学院网站和 IDP网站上看到。德国国家图书馆东方部的善本阅览只有四到八个座位,每次得占座,如果占不着,一天白去了;中午出去吃一顿饭,回来也没座了。阅览室不能吃东西,桌上堆着原卷,即使馆内有个咖啡机,也不敢去打咖啡。所以我早晨吃得饱饱的,一直撑到下午,饿得拿不动笔,再出来吃饭。我在满世界寻找敦煌过程中,是伸出很多触角的。我去柏林之前,在当时还在文津街的北京图书馆有一个重要发现。北图敦煌吐鲁番资料中心有一面墙的柜子,柜子里放着王重民从巴黎拍来的敦煌卷子的照片,还有一些底片,有几千片,比缩微胶卷清楚。我把这些照片过了一遍,遇到关键的文书,我就去敦煌吐鲁番资料中心录文。这批照片的最后几盒,有很多来源不一的照片,没有人整理过。其中有的编号以T开头, T写得拐了个弯,很像P,所以容易被看作是伯希和敦煌文书,因为没有伯希和编号的四个数字,所以就放到最后。我仔细看后,发现是柏林吐鲁番文书的照片,也是王重民拍的,编号是勒柯克用花体德文写的原始编号,这些照片过去我只在周祖谟先生的《唐五代韵书辑存》里见过。我发现了这个小宝藏,就托人把照片拿出来,到照相馆冲洗了一份,带着这批照片去了柏林。这些照片都是王重民感兴趣的典籍一类的写本,但是照片上只有原始编号,没有新的馆藏编号。我在柏林翻检了所有非佛教文献,陆续一件件找到这些照片上的原文书,确定了哪些存在,哪些已经佚失。这里举几个例子: Ch2432正面是《春秋左传》写本,对比原件和老照片就会发现,现存原件下边少了一块,丢了几个字,是在二战搬运中掉了一块(图3)。像这种缺了一小块的还有好几件,有一些文书则掉了一大块,只剩了一小块。

图3a 《春秋左传》旧照片

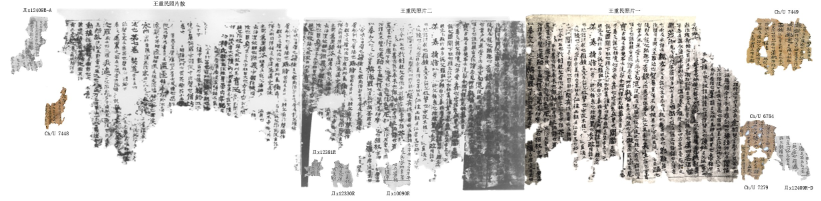

Ch734(T Ⅱ 1578)是《春秋后语》注,实物和王重民的老照片完全吻合。这是一个《春秋后语》的注本,为德国第二次探险所得,没有具体的出土地点。敦煌出了很多《春秋后语》,但没有这种带双行小注的。这件文书保留了四行小注,通过对比《太平御览》引的卢藏用注的文字,我认为这四行小注是卢藏用的注,这是目前发现的唯一一件唐朝卢藏用注本《春秋后语》。为此,我专门写了一篇《德藏吐鲁番出土〈春秋后语〉残卷考释》。旧照片中有一个卷子存有三纸,一纸二十八行,三纸大概一米多长,是玄应的《一切经音义》。二战后,实物只留下了巴掌大的一块(编号 Ch/ U.6782d),其他的找不到了。此外,我又新发现了八件 Ch编号的断片和这件属于同一个卷子,并推补出八片处在什么位置上。后来学者又在俄藏 Дx号里发现几片属于这个卷子的,有的可以粘连,有的离得很远(图 4)。这个卷子背面是一个回鹘文佛典,写得非常漂亮。现在只能在八个小残片上看到回鹘文,研究回鹘文的皮特 ·茨默(Peter Zieme)曾问我北京图书馆有没有背面的照片,我说没有,王重民不感兴趣,没拍背面的回鹘文。我把所有图片相差多少行,画了一张图给茨默,将来有人翻过来比定,至少知道这些回鹘文的文书属于一个卷子,残片相距多少。我很想写一篇关于《玄应音义》的文章,因为《大正藏》留存的是慧琳的《一切经音义》。后来在日本教书的张娜丽向我要《玄应音义》的资料,我就送给了她。她以王重民的照片和旅顺博物馆的断片为中心,写了一篇非常好的文章——《敦煌吐鲁番出土〈玄应音义〉写本》。

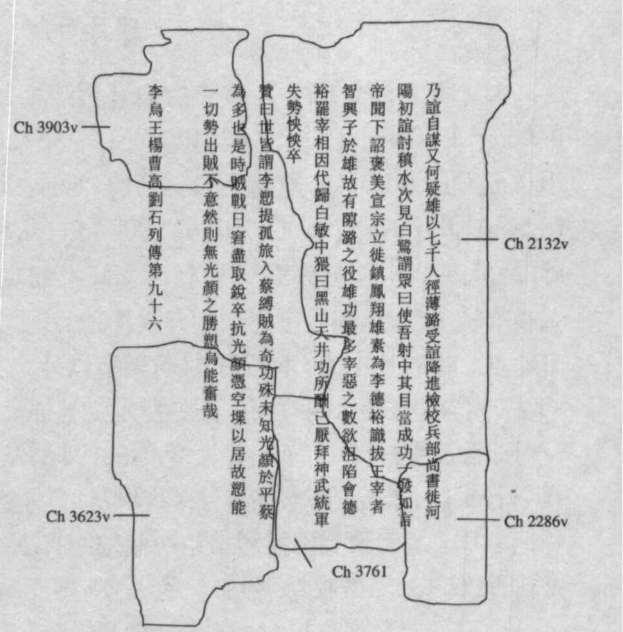

典籍之外,也有重要的文书照片,即《唐开元廿三年(735)西州高昌县顺义乡籍》。中国古代的户口本编得非常严谨,记录了户主、全家人口、田亩,纸缝里写了“顺义乡開元贰拾叁年籍”,并盖了印,这是王重民的老照片上显示的。我找到现在德国的原件(新编 Ch.2405),发现带有“開元贰拾叁年籍”这些文字的一块断掉,没有年份了。池田温先生用德国现存文本做录文,知道是西州高昌县顺义乡籍,但不知道是哪年的。我们可以据王重民的老照片把年份补上。这个年份的补充十分重要,唐代每四年编一次户籍,开元初年有一次在本该造籍的年份没造,推迟到次年造籍。我曾经在北京大学图书馆发现了一件开元二十九年的户籍,这里又发现了开元二十三年籍,于是就把开元年间造籍的年代完全排出来了。就此,我给《中国古代社会研究——庆祝韩国磐先生八十华诞纪念论文集》写了一篇小文章,题目是《〈唐开元二十三年西州高昌县顺义乡籍〉残卷跋》。还有几件汉语文书,如《刘涓子鬼方》、不知名类书等,我翻遍所有汉语文书没找到,说明实物在二战时失掉了,只在中国国家图书馆还存有照片。我在《中国国家图书馆善本部藏德国吐鲁番文献旧照片的学术价值》一文里,把所有吐鲁番文书照片对应的新编号都找到了。后来国家图书馆把这批照片影印了一套书,把我发现的新编号填上了。据王重民先生《柏林访书记》,他在柏林待了十天左右,没提到他看吐鲁番文书的事。他如何在这样短的时间里,把柏林吐鲁番收集品中最重要的经史子集断片拍成了照片?其实一定有德国汉学家的帮助。我怀疑是突厥学家葛玛丽(Annemarie von Gabain)帮的忙。葛玛丽那时还是学汉学的,在北大留过学,她在博士期间是研究《陆贾新语》的。她大概觉得王先生关注经史子集,就把经史子集断片提前准备好,所以王重民先生能在十天里从上万号文书里获得所需最重要的典籍和文书的照片,这真是了不起的事。我通过这次彻底的翻检,又找出更多的典籍和文书,其中颇有一些具有研究旨趣,这里提示几件:Ch.938是一个小断片,我比定出是班固《汉书》抄本。那时候没有电子文库,是靠对古籍的熟悉读出来的。有意思的是,反面抄的是《史记》。后来我在大谷探险队1915年印的《西域考古图谱》里发现一个卷子,一面是《史记》,一面是《汉书》。两件一对,字体一样,只不过中间还有残缺。西域的文书经常有这样上下连不起来,但原来是一个纸页的。我写了一篇自己很满意的小札记,《〈史记〉与〈汉书〉—吐鲁番出土文献札记之一》。这件文书短短几行,文本的意义不大,但是一面是《史记》,一面是《汉书》,书籍流传史的意义很大。Ch.2132、Ch.2286、Ch.3623、Ch.3761、Ch.3903这五个断片可以拼合在一起,略当一页,是《新唐书》卷一七一《石雄传》的部分,我画了一个缀合图(图5)。因为我推测这是一个宋版《新唐书》的残叶,而吐鲁番文书里出现宋版书,是一件重要的事,所以我当即向德国国家图书馆购买了这组文书的照片。当时照片的价格,有人订过的照片是七马克一张,没有人订过的要三十二马克一张。西方学者和日本学者还没有人关注这个《新唐书》残片,这五张文书没人订过,于是花了一百六十马克买下照片,很贵。我回来后,把照片交给我的硕士生林晓洁研究。她在国家图书馆找到了同样版式的宋版《新唐书》,和德藏五张不是同一卷,但版式完全一样,是湖州印的本子。这五片虽然拼起来只有一页,还是很有价值的。

我还发现了四件非常古老的六朝时的写本《幽通赋注》并做了录文。班固《幽通赋》见于《文选》和《汉书》,六朝时有人给《幽通赋》加注,《隋书·经籍志》里列举了《幽通赋》的各种注本。后来我的学生徐畅把我的录文整理出来,写了一篇文章,分析写本的性质、年代及其流传,发表在《吐鲁番学研究》 2013年第2期上。文书的另一面是一个十六国或者北朝前期的诗卷,抄了一些诗,有一首诗有作者毛伯成的名字,这件文书对研究魏晋南北朝诗歌很有价值。我邀请徐俊一起把这件文书整理出来,发表在《中国诗学》2002年第7期上。吐鲁番文书里有各种各样的好东西,对应好多学科,这件在吐鲁番文书里算字比较多的,大部分是小断片。最后讲一下我在柏林科学院吐鲁番研究所的收获。我在这儿待了一个月,主要是看缩微胶卷,不仅有汉文的,还有回鹘文、中古波斯语、摩尼文(将近一万个号),还有六七十件图木舒克语的。我把这些缩微胶卷都过了一遍,我看不懂胡语,但是我要了解整体情况,总共有多少件,还要看看胡语背面有没有汉语。我在《海外敦煌吐鲁番文献知见录》里,尽可能写明了各个博物馆、图书馆收藏了多少号胡语文书。柏林科学院在东西德合并前叫东德科学院,在布莱登堡门的前面。东西德合并后,科学院搬到了Jaegerstrasse 22-23(图6)。吐鲁番研究所是科学院下面的一个项目组,虽然叫研究所,我去的时候里面工作的人不多,最主要的是宗德曼(W. Sundermann)和茨默(Peter Zieme)。这两位都是顶级高手,宗德曼是研究中古伊朗语的,波斯语、帕提亚语、粟特语都会,特别研究摩尼教的材料。茨默是研究回鹘语的,被日本学者称为最伟大的回鹘文专家,他不仅能解读佛教回鹘文,还能解读摩尼教、基督教、世俗文书的回鹘文。一般的回鹘文学者,会解读宗教经典的,不一定能解读世俗文书,也许契约还能套一套,遇到户籍、婚礼唱词就不知道了,而茨默全都能做。另外还有两位女士,一个叫Simone Raschmann,一个叫Christiane Reck,是德国哥廷根科学院派驻到吐鲁番所来编目的。宗德曼和茨默把文书解读出来之后,两位女士用德国编目系统,编到《德国东方写本目录丛刊》里。还有一些非正式的帮忙人员,平常有五六个人在那儿工作。

我原来做于阗研究,和宗德曼研究的都属于伊朗学的范围,所以宗德曼先生的纪念文集,我写过文章,很可惜的是茨默的纪念文集,我两次都没有赶上。宗德曼先生是个非常伟大的学者,茨默也是非常了不起的大学者,他解读过普通佛典、藏外佛典、占卜文书、世俗文书,现在已经解读到回鹘文翻译的中国字书。几年前在圣彼得堡开会,我和他都住在一家旅馆,有很多时间交谈。他问我一些回鹘文拼写的汉字的意思,我说这像《开蒙要训》。《开蒙要训》是古代儿童的识字课本,将一个偏旁的字归在一起,写成四言韵文。他把这个文书译成英语,我让一个学生拿英语去对《开蒙要训》,真对出来了。所以很多研究是需要合作的,中国文献浩如烟海,他不可能熟悉所有的文献。我在德国吐鲁番研究所调查时,他们给我很多帮助,什么东西都给我看,也让我利用他们非常好的图书馆,并且帮我联系其他有藏品的地方。 2022年年底,德国政府觉得吐鲁番文书整理基本完成,并全部上传到网上,所以结束了吐鲁番研究所的项目。该所有的学者继续在柏林科学院工作,两位编目人员回哥廷根科学院,其他雇员解雇。吐鲁番研究所编了五十本《柏林吐鲁番文献丛刊》,成绩斐然。这个项目的结束,标志着德国吐鲁番研究一个时代的落幕,但德国的吐鲁番学研究仍会继续。(附记:《满世界寻找敦煌》是在中国丝绸博物馆的系列讲演基础上,根据录音整理而成的文稿,感谢博物馆及整理者的出色安排和细心工作。) 感谢原文作者及发布媒体为此文付出的辛劳,如有版权或其他方面的问题,请与我们联系。本文仅供参考,不代表杭州文史网观 |