| 历史虽是记事之书,我们之所探求,则为理而非事。所以我们求学,不能不顾事实,又不该死记事实。

吕思勉(1884—1957),中国现代杰出的历史学家,与陈垣、陈寅恪、钱穆并称为“史学四大家”(严耕望语)。他一生向学,阅书无数(二十四史通读数遍),“以史学名家而兼通经、子、集三部,述作累数百万言,淹博而多所创获者,吾未闻有第二人。”(谭其骧语) 历史,究竟是怎样一种学问?研究了它,究竟有什么用处呢? 这个问题,在略知学问的人,都会毫不迟疑地作答道:历史是前车之鉴。 什么叫做前车之鉴呢? 他们又会毫不迟疑地回答道:昔人所为而得,我可以奉为模范;如其失策,便当设法避免,这就是所谓“法戒”。 这话骤听似是,细想就知道不然。 世界上哪有真正相同的事情? 所谓相同,都是察之不精,误以不同之事为同罢了。 远者且勿论。欧人东来以后,我们应付他的方法,何尝不本于历史上的经验? 其结果却是如何呢? 然则历史是无用了么? 而不知往事,一意孤行的人,又未尝不败。 然则究竟如何是好呢? 历史虽是记事之书,我们之所探求,则为理而非事。

▲华东师大孟宪承校长(右)与吕思勉先生晤谈 理是概括众事的,事则只是一事。天下事既没有两件真正相同的,执应付此事的方法,以应付彼事,自然要失败。 根据于包含众事之理,以应付事实,就不至于此了。 然而理是因事而见的,舍事而求理,无有是处。 所以我们求学,不能不顾事实,又不该死记事实。 要应付一件事情,必须明白它的性质。明白之后,应付之术,就不求而自得了。 而要明白一件事情的性质,又非先知其既往不可。 一个人,为什么会成为这样子的一个人?譬如久于官场的人,就有些官僚气;世代经商的人,就有些市侩气;向来读书的人,就有些迂腐气。 难道他是生来如此的么?无疑,是数十年的做官、经商、读书养成的。 然则一个国家,一个社会,亦是如此了。 中国的社会,为什么不同于欧洲?欧洲的社会,为什么不同于日本? 习焉不察,则不以为意,细加推考,自然知其原因极为深远复杂了。 然则往事如何好不研究呢?然而以往的事情多着呢,安能尽记?社会上每天所发生的事情,报纸所记载的,奚啻亿兆京垓分之一。 一天的报纸,业已不可遍览,何况积而至于十年、百年、千年、万年呢?然则如何是好?

▲吕思勉父女与学生合影 须知我们要知道一个人,并不要把他以往的事情,通统都知道了,记牢了。 我,为什么成为这样一个我?反躬自省,总是容易明白的,又何尝能把自己以往的事,通统记牢呢? 然则要明白社会的所以然,也正不必把以往的事,全数记得,只要知道“使现社会成为现社会的事”就够了。然而这又难了。 任何一事一物,要询问它的起源,我们现在不知所对的很多。其所能对答的,又十有八九靠不住。 然则我们安能本于既往,以说明现在呢? 这正是我们所以愚昧的原因,而史学之所求,亦即在此。 史学之所求,不外乎 (一)搜求既往的事实; (二)加以解释; (三)用以说明现社会; (四)因以推测未来,而指示我们以进行的途径。 往昔的历史,是否能肩起这种任务呢?观于借鉴于历史以应付事实导致失败者之多,无疑的是不能的。 其失败的原因安在呢?列举起来,也可以有多端,其中最重要的,自然是偏重于政治的。 翻开二十五史来一看(从前都说二十四史,这是清朝时候,功令上所定为正史的。民国时代,柯劭忞所著的《新元史》,业经奉徐世昌总统令,加入正史之中,所以现在该称二十五史了),所记的,全是些战争攻伐,在庙堂上的人所发的政令,以及这些人的传记世系。 昔人称《左传》为相斫书;近代的人称二十四史为帝王的家谱,说虽过当,也不能谓其全无理由了。 单看了这些事,能明白社会的所以然么? 从前的历史,为什么会有这种毛病呢? 这是由于历史是文明时代之物,而在文明时代,国家业已出现,并成为活动的中心,常人只从表面上看,就认为政治可以概括一切,至少是社会现象中最重要的一项了。 其实政治只是表面上的事情。政治的活动,全靠社会做根底。 社会,实在政治的背后,做了无数更广大更根本的事情。 不明白社会,是断不能明白政治的。所以现在讲历史的人,都不但着重于政治,而要着重于文化。

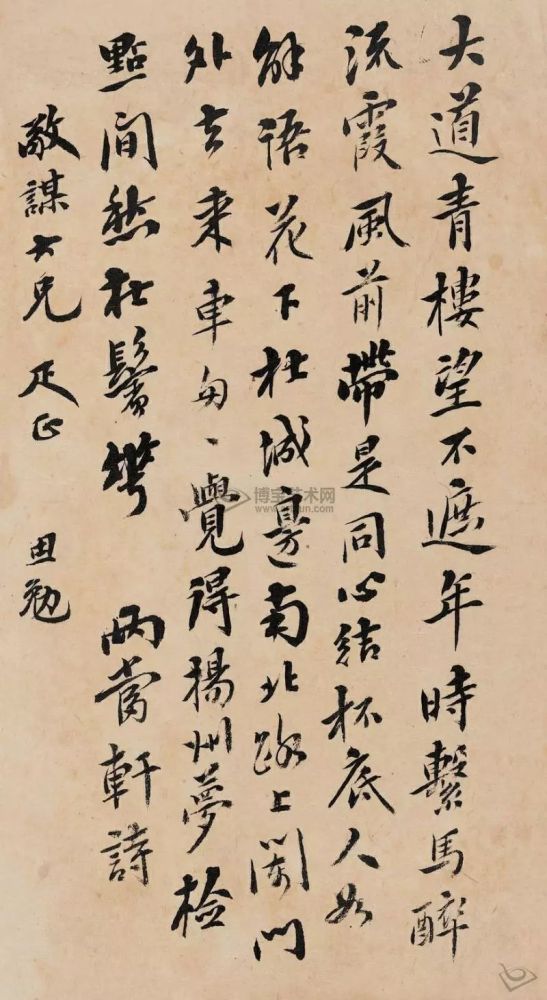

▲吕思勉手迹 何谓文化?向来狭义的解释,只指学术技艺而言,其为不当,自无待论。 说得广的,又把一切人为的事,都包括于文化之中,然则动物何以没有文化呢? 须知文化,正是人之所以异于动物的。 其异点安在呢?凡动物,多能对外界的刺激而起反应,亦多能与外界相调适。 然其与外界相调适,大抵出于本能,其力量极有限,而且永远不过如此。 人则不然。所以人所处的世界,与动物所处的世界,大不相同。人之所以能如此, (一)由其有特异的脑筋,能想出种种法子; (二)而其手和足的全然分开,能制造种种工具,以遂行其计划; (三)又有语言以互相交通,而其扩大的即为文字。 此人之所知,所能,可以传之于彼;前人之所知,所能,并可以传之于后。 因而人的工作,不是个个从头做起的,乃是互相接续着做的。 不像赛跑的人,从同一地点出发,却像驿站上的驿夫,一个个连接着,向目的地进行。其所走的路线自然长,而后人所达到的,自非前人所能知了。 然则文化,是因人有特异的禀赋,良好的交通工具,所成就的控制环境的共业。 动物也有进化的,但它的进化,除非改变其机体,以求与外界相适应,这是要靠遗传上变异淘汰等作用,才能达到其目的的,自然非常迟慢。 人则只须改变其所用的工具,和其对付事物的方法。 我们身体的构造,绝无以异于野蛮人,而其控制环境的成绩,却大不相同,即由其一为生物进化,一为文化进化之故。 人类学上,证明自冰期以后,人的体质,无大变化。埃及的尸体解剖,亦证明其身体构造,与现今的人相同。 可见人类的进化,全是文化进化。

恒人每以文化状况,与民族能力,并为一谈,实在是一个重大的错误。 遗传学家,论社会的进化,过于重视个体的先天能力,也不免为此等俗见所累。 至于有意夸张种族能力的,那更不啻自承其所谓进化,将返于生物进化了。 从理论上说,人的行为,也有许多来自机体,和动物无以异的,然亦无不披上文化的色彩。 如饮食男女之事,即其最显明之例。 所以在理论上,虽不能将人类一切行为,都称为文化行为,在事实上,则人类一切行为,几无不与文化有关系。可见文化范围的广大。 能了解文化,自然就能了解社会了(人类的行为,源于机体的,只是能力。其如何发挥此能力,则全因文化而定其形式)。 全世界的文化,到底是一元的?还是多元的? 这个问题,还非今日所能解决。 研究历史的人,即暂把这问题置诸不论不议之列亦得。 因为目前分明放着多种不同的文化,有待于我们的各别研究。 话虽如此说,研究一种文化的人,专埋头于这一种文化,而于其余的文化,概无所见,也是不对的。因为 (一)各别的文化,其中仍有共同的原理存; (二)而世界上各种文化,交流互织,彼此互有关系,也确是事实。

▲吕思勉合家照(摄于1929年,右一为吕思勉)

文化本是人类控制环境的工具,环境不同,文化自因之而异。 及其兴起以后,因其能改造环境之故,愈使环境不同。 人类遂在更不相同的环境中进化。其文化,自然也更不相同了。 文化有传播的性质,这是毫无疑义的。 此其原理,实因人类生而有求善之性(智)与相爱之情(仁),所以文化优的,常思推行其文化于文化相异之群,以冀改良其生活,共谋人类的幸福(其中固有自以为善而实不然的,强力推行,反致引起纠纷,甚或酿成大祸,宗教之传布,即其一例。但此自误于愚昧,不害其本意之善)。 而其劣的,亦恒欣然接受(其深闭固拒的,皆别有原因,当视为例外)。这是世界上的文化所以交流互织的原因。 而人类的本性,原是相同的。所以在相类的环境中,能有相类的文化。 即使环境不同,亦只能改变其形式,而不能改变其原理(正因原理之同,形式不能不异;即因形式之异,可见原理之同,昔人夏葛冬裘之喻最妙)。 此又不同的文化,所以有共同原理的原因。 |